Education et pédagogie

« C'est toujours pour l'éducation des masses et pour celle des jeunes que j'ai parlé, dans un esprit qu'on qualifierait aujourd'hui de 'progressiste', pour la justice et la liberté, pour la 'libre pensée' indépendante mais respectueuse de la pensée d'autrui et donc tolérante, pour la fraternité humaine et pour la paix. »

Journal de bord d'Odette Laguerre

Odette Laguerre publie en 1903 dans La Fronde un article au titre-programme : « Par l’école ». Ce texte constitue le point de départ d’une série sur l’éducation professionnelle des institutrices. Odette Laguerre y dénonce les « scrupules excessifs qui, sous prétexte de respecter la neutralité scolaire, font écarter des programmes normaliens les problèmes vitaux qui passionnent et tourmentent la conscience contemporaine ». La frondeuse, qui veut faire des institutrices les initiatrices du monde nouveau, aimerait les voir réfléchir dans les écoles normales au féminisme, au mouvement ouvrier et à la construction de la paix. Elle voudrait que les écoles normales soient le pilier d’une réforme pacifiste de l’éducation populaire. À ses yeux, deux disciplines sont centrales dans ce but : il faut réévaluer la place des langues étrangères et réformer l’enseignement de l’histoire. (thèse de Mélanie Fabre, page 515).

« Dans le cadre de sa série sur la formation professionnelle des institutrices publiée dans La Fronde, Odette Laguerre se rend à l’école normale de Chambéry, qui, très bien disposée envers les idées pacifistes, a adhéré à l’Association de la paix par le droit. Les élèves-maîtresses y réalisent régulièrement des excursions en Suisse où elles se familiarisent avec une autre culture que la leur.

Ravie d’un tel constat, Odette Laguerre pousse la directrice à aller plus loin : elle voudrait voir introduire au programme l’apprentissage des langues utilisées en Suisse. Elle rêve même que les écoles normales réservent une place à l’espéranto, la langue internationale de la paix, et ajoute : « Arrivée à ce point de notre entretien, j’oublie mon rôle de journaliste interviewer pour rentrer dans celui de propagandiste, beaucoup plus conforme à mes aptitudes ». Odette Laguerre fait l’apologie de l’espéranto, langue « destinée non à remplacer les autres, mais à se superposer aux autres, comme un moyen uniforme et universel de communication ». Elle espère que cette langue sera bientôt reconnue officiellement comme un idiome international et qu’elle sera enseignée dans toutes les écoles d’Europe » (thèse de Mélanie Fabre, page 515).

« Dans une brochure éditée en 1906, Odette Laguerre et Ida-Rosette Sée, toutes deux

rédactrices à La Fronde, déclarent : « Aux errements d’une pédagogie dogmatique et routinière commence à succéder une puériculture rationnelle, basée sur l’étude toute nouvelle des besoins de l’enfant » (thèse de Mélanie Fabre, page 460).

L’éducation doit pousser à la réflexion critique.

L’éducation doit nourrir l’égalité entre filles et garçons. « Odette Laguerre défend aussi les cours ménagers pour les garçons : « Qui donc a créé ce préjugé qui fait que tant d’hommes rougiraient d’être surpris chez eux essuyant la vaisselle […], et que les petits garçons se croiraient déshonorés d’apprendre à coudre ? Ce ne sont, certes, pas les féministes. Ils s’efforcent, au contraire, par la

coéducation, de le déraciner ; […] ils déclarent que si le travail ménager est honorable pour la femme, il l’est aussi pour l’homme ; que s’il avilit quiconque s’y livre, il n’y a aucune raison pour que la femme seule y soit astreinte ». Odette Laguerre ajoute qu’aucune femme ne devrait être considérée comme la « servante légale et gratuite de son mari » ou comme une « machine à faire les enfants et la soupe ». Ces termes crus contrastent avec le discours dominant qui valorise le rôle domestique des femmes pour obtenir leur consentement à leur réclusion dans la sphère privée ». (thèse de Mélanie Fabre, page 468 et 469)

Le féminisme

Le féminisme n'est pas seulement une réclamation de justice mais une soif de liberté.

Odette Laguerre

Odette Laguerre réclame l’égalité des sexes dans tous les domaines : éducation, travail, morale, droits, droit de vote.

« Je fus invitée par Marguerite Durand, en 1902, à participer au meeting organisé par la Fronde contre la célébration du Code Civil dont on fêtait partout le Centenaire. En réalité, ce n’est pas contre le Code Civil lui-même que les féministes et leurs amis voulaient protester, mais contre l’inégalité sociale introduite et maintenue par Napoléon entre les sexes, et particulièrement contre les pouvoirs illimités du mari et le véritable esclavage de la femme mariée, qui n’avaient même pas la libre disposition de son salaire !…

Nous voulions aussi effacer de nos lois la flétrissure imposée aux filles-mères et aux enfants illégitimes, et introduire une loi plus juste autorisant la recherche de la paternité telle qu’elle existe aujourd’hui.

C’est sur ce sujet brûlant que je pris la parole aux Sociétés Savantes à Paris, devant une salle comble et enthousiaste qui ne me ménagea pas les applaudissements, malgré la faiblesse de ma voix qui fut toujours un obstacle à mes succès oratoires. »

Elle participe à d’autres événements pour la réforme du Code civil, notamment en 1904 (à l’occasion du contre-centenaire du Code civil initié par la Fronde : « dans la matinée du 29 octobre, les féministes de La Fronde organisent un contre-centenaire, sous la forme d’un meeting. Il y a près de 800 personnes. La journaliste et directrice de La Fronde, Marguerite Durand, la femme de lettres et néomalthusienne — favorable donc à la contraception et à l’avortement pour limiter les naissances — Nelly Roussel, la professeure Odette Laguerre, Gabrielle Petit, libertaire et directrice du journal La Femme affranchie, et l’exploratrice, tibétologue et cantatrice Alexandra David-Néel se succèdent à la tribune toute la journée pour dénoncer les articles sexistes du Code. En fin d’après-midi, l’assemblée vote un vœu d’abolition « de tous les articles consacrant l’infériorité et l’incapacité légale de la femme ». »).

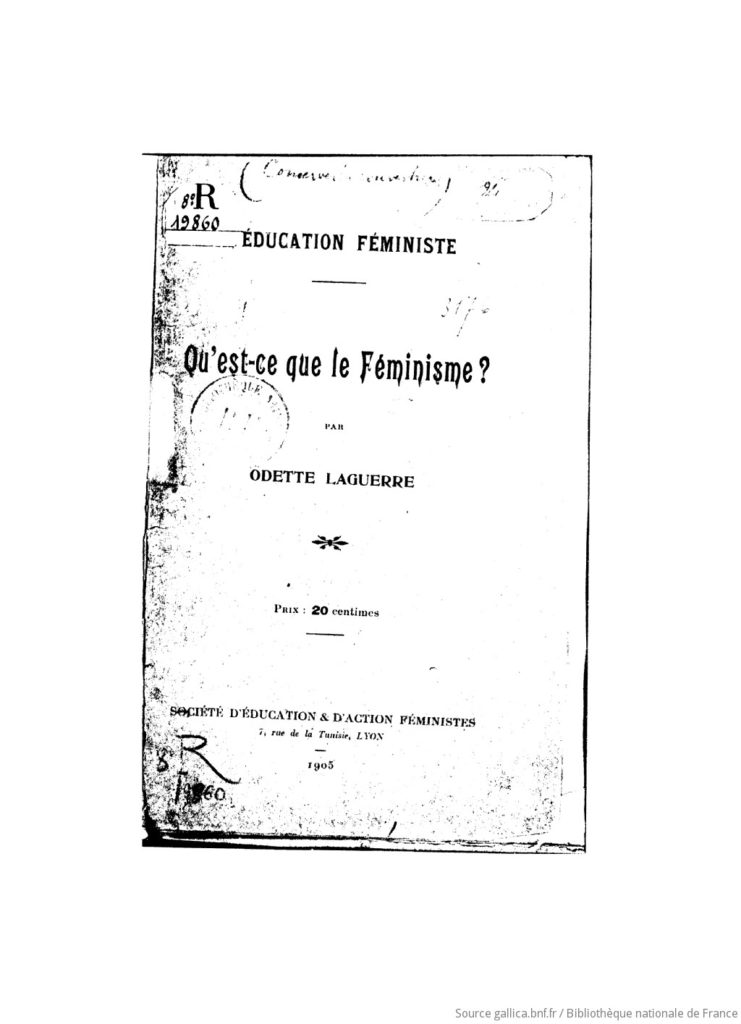

En 1905, elle réunit ses combats féministes dans la brochure « Qu’est ce que le féminisme ? » publiée en 1905.

En 1906, elle publie un article qui fait un tour du monde du Droit électoral et promeut la participation des femmes aux suffrages.

Elle est pour le « mariage libre » et le divorce par consentement mutuel (plutôt que contre le mariage).

L’exploitation de la femme continuera tant que subsistera en elle cette mentalité d’esclave qui lui forgèrent des siècles de servitude et qu’entretiennent toutes les religions. Poursuivons donc inlassablement, avec la réforme des lois, celle de l’éducation féminine et aussi celle de l’éducation masculine. Apprenons à nos fils le respect de la femme, faisons-leur comprendre l’équivalence naturelle des sexes et la nécessité de leur égalité sociale. Inspirons à nos filles le désir d’une existence personnelle, qui ne soit pas mue et dirigée, pompée et aspirée par autrui. Vivre pour autrui est très beau, mail il ne faut pas que ce soit autrui qui l’exige, sinon ce n’est qu’une forme d’exploitation et d’esclavage. N’élevons ni les hommes ni les femmes pour l’esclavage, élevons-les pour la liberté, en cultivant leur conscience et leur coeur de façon à ce qu’ils soient capables de sentir la joie supérieure du don volontaire et du dévouement spontané.

Odette Laguerre, dans le Droit du Peuple, conférence donnée à Grenoble

I - Qu’est ce que le féminisme ? La question féministe a pris place parmi les grandes questions sociales. A ceux qui luttent pour els droits de la femme, on ne se contente plus de répondre par des haussements d’épaule ou des plaisanteries faciles. On écoute leurs revendications, on les discute. Chaque année, par le journal, par le roman, par le théatre, par la conférence, les idées féministes gagnent du terrain, s’infiltrent dans la masse. Elles ne sont plus seulement la préoccupation de quelques esprits d’avant-garde et de quelques sociétés restreintes ; elles font partie du domaine public ; elles s’imposent à l’attention de tous. Quel progrès si l’on se reporte seulement au congrès féministe de 1896, ouvert par Maria Pognon, au milieu des cris d’animaux d’un public gouailleur, venu là pour se divertir ! Cependant, le mot féministe est encore si mal compris d’un grand nombre et soulève tant de défiance irraisonnée et d’obstinées préventions, qu’il n’est pas inutile d’en fixer exactement le sens. Avec le président Magnaud, nous volons d’abord dans le féminisme « une poussée de justice qui tend à égaliser les droits et les devoirs de l’homme et de la femme ». Cette égalité n’a pas existé jusqu’ici. A toutes les époques historiques, et chez tous les peuples – sauf de rares et curieuses exceptions, - la femme a été subordonnée à l’homme, infériorisée dans la famille et dans la société, traitée en instrument de plaisir ou en instrument de travail, en mineure, en incapable...jamais en être libre, jouissant de la plénitude des droits attachés à la personne humaine. […] C’est la Révolution française qui les lui a révélés en proclamant les Droits de l’Homme. La nuit fameuse du 4 aout 1789 a posé les bases mêmes du féminisme. En effet, ce n’est pas en qualité d’êtres virils, mais en qualité d’êtres humains, capables de sensibilité, de raison, de moralité, que les hommes ont des droits. Les femmes doivent avoir absolument les mêmes, comme l’écrivait Condorcet. « Aucun individu de l’espèce humaine, ajoutait-il, n’a de véritables droits, ou tous ont les mêmes, et celui qui vote contre le droit d’un autre, quelques soient sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. [...] Jusqu’à présent, l’homme s’est persuadé qu’il était le centre du monde. Il s’est habitué à voir la femme graviter autour de lui, comme la lune autour de la terre. Il n’a jamais considéré la femme que par rapport à lui, à ses besoins, à ses désirs. Il n’a voulu voir en elle que l’amante ou la mère, le jouet dont il s’amusait, ou la conservatrice de l’espèce et la gardienne du foyer. ‘Ménagère ou courtisane, lui a-t-il dit, choisis. Mais ne t’avise pas d’être autre chose, parce que tu serais un monstre.’ La femme nouvelle a choisi. Elle a voulu être autre chose, être soi, conquérir une existence personnelle, compter pour une unité humaine et non plus seulement pour un fraction ou un zéro. Et loi de devenir un monstre, elle s’élève ainsi à une vie plus haute et plus complète, entrainant l’humanité dans cette voie ascendante ».

Odette Laguerre, dans Qu'est ce que le féminisme

Le premier effet du féminisme et le plus important sera donc d’établir la justice, à la place de l’injustice, dans les relations de sexe à sexe, et, par suite, dans toutes les relations humaines.

Odette Laguerre, conclusion de Qu'est ce que le féminisme?

Dans tous les pays civilisés, en effet, les femmes s’acheminent à leur émancipation. Des causes diverses préparent leur affranchissement : la diffusion de l’instruction, l’ébranlement des dogmes, l’évolution économique, et enfin leur propre effort conscient.

Odette Laguerre dans la Conquête du droit électoral

Prétendre que la femme émancipée, évoluant librement, ne sera plus femme, n'est ce pas avouer que la femme actuelle est le produit d'une culture forcée, contraire à sa nature?

Odette Laguerre, dans Pensée inédites, Le Petit Almanach féministe illustré de 1906

Le pacifisme

Tout ce qui favorise la compréhension mutuelle des peuples sert la cause pacifique

Odette Laguerre

C’est un des autres combats de sa vie.

Elle se bat notamment pour que les programmes scolaires valorisent moins les batailles et les conquêtes. C’est l’objet d’un livre, Pour la paix, qu’elle a écrit avec Madeleine Carlier et publié en 1905. Il sera écrit au sujet de ce livre : « Nous espérons bien sincèrement que ce livre sera adopté dans toutes nos écoles élémentaires. Il servira à démarquer la guerre et à la montrer sous ses véritables couleurs, la guerre, la plus triste, le plus horrible fléau dont souffre notre pauvre humanité. […] Les horreurs de la guerre sont dépeintes sans exagération, car à ce sujet il est impossible d’éxagérer ou même d’arriver à la réalité. […] Les apôtres de la paix, Passy, Hodgson Pratt, Mme de Suttner, Belva Lockwood, Elie Ducommun et tant d’autres reçoivent le tribuat d’admiration que nos livres d’école accordent trop souvent aux conquérants et le mouvement pacifique est retracé dans ce volume depuis son origine. »

Elle croit au pouvoir de l’éducation contre la guerre : « Aujourd’hui, c’est le livre qui combat la guerre ; c’est par lui que les peuples […] arrivent à se connaître et finiront par s’aimer […]. Vous verrez que le livre sera plus fort que le canon et qu’un jour il [le] fera taire ». (thèse de Mélanie Fabre, page 520)

Et dans le « feuilleton de la Petite République du 10 avril 1905 » Les femmes et la paix, par Georges Renard :

« Voici qu’en tout pays [les femmes] forment un bataillon sacré, un bataillon pacifique, pour lutter contre les survivances de l’antique sauvagerie ! […] En Allemagne, c’est Mme Bertha de Duttner qui s’écrie « Bas les armes ! » En Angleterre, c’est miss Hohbouse qui brave les outrages et les colères soi-disant patriotiques pour conter à ses compatriotes victorieux les tortures infligées aux femmes et aux enfants des Boers dans ces bagnes de la faim qu’on appela ‘camps de concentration’. En France […], il existe chez nous une association qui se nomme : La paix et le désarmement par les femmes. […] et ‘ai devant les yeux un petit livre dont je veux vous parler et qui porte ces deux signatures : Odette Laguerre et Madeleine Carlier. L’une des deux signatures est bien connue par la façon intelligente dont elle s’efforce de relever la condition matérielle et morale des femmes ; l’autre a fait ses preuves de dévouement et d’héroïsme dans les jours rouges des massacres d’Arménie. […] Perpétuel contraste entre les conquérants, pillards, incendiaires, massacreurs, poursuivant sur un lit de cadavres leur marche triomphale, et les inventeurs, les savants, les artistes, qui ont donné leur force et leur vie pour la vérité, pour la beauté, pour le bien de leurs contemporains et de leur descendants ! Comment ferais-je pour ne pas approuver ce déplacement de valeurs dans l’estimation des grands hommes ? »

Elle participe en septembre 1905 à un Congrès de la Fédération Universelle de la Libre Pensée (1880-1913) , à Paris, sur l’articulation de la paix et de la patrie et intervient : « Si, lors de ce même congrès, Odette Laguerre proposa un vœu favorable au « programme de la Société de l’éducation pacifiste nettement opposé aux doctrines négatives de la patrie », à ses yeux, la patrie avait aussi des vertus, notamment la patrie française : « Nous pouvons rêver la fédération, mais non la fusion ni la destruction des patries. Surtout nous ne devons pas renier ni risquer d’affaiblir celle en qui s’accomplit, comme dans le cerveau du monde, la genèse des idées émancipatrices, en qui se développe avec le plus de puissance et de largeur le mouvement pacifique. Nous devons être Français d’autant plus ardemment que nous sommes plus humanitaires, puisque, jusqu’ici c’est la France qui a été la grande éducatrice de l’humanité et qu’avec elle disparaîtrait dans les brumes les plus épaisses l’espoir de voir triompher la pensée libre et pacifique »

On peut être patriote sans haïr ni mépriser les peuples étrangers, sans avoir le culte du sabre et l’idée fixe de la revanche, sans croire que Jules Lemaitre incarne l’ême de la France, M.Dausset la splendeur de Paris, et le général Mercier l’honneur de l’armée ; sans même être convaincu qu’il existe un honneur de l’armée de fabrication spéciale et de teint garanti, comme les pantalons rouges de nos troupes ; sans penser enfin, avec Joseph de Maistre et M.Henri des Houx, « que la guerre est un fléau utile à l’humanité… qu’elle donne l’essor aux industries, révèlent les génies, entretient les mâles vertus et l’esprit de sacrifice. » Tout cela, c’est du militarisme, ce n’est pas du patriotisme. Le patriotisme est simplement et uniquement l’esprit civique, le sentiment des droits et des devoirs du citoyen. C’est la nation souveraine des volontés. Le militarisme, c’est l’armée souveraine de la nation.

Odette Laguerre, De la Fronde

La libre pensée

Odette Laguerre est anti-cléricale. Elle ne se marie pas à l’église.

Elle considère que l’église catholique est devenue un obstacle au progrès social et qu’il faut lutter contre le cléricalisme.

« En 1902, Odette Laguerre se prononce elle aussi en faveur de l’exclusivité de l’enseignement

par l’État contre Charles Péguy et Charles Guieysse, partisans de la liberté absolue. Sans cela, l’enseignement clérical, « avec l’appui intéressé des possédants, continuerait à s’imposer aux

prolétaires et triompherait, non par la puissance des idées, mais par celle de l’argent ».

Réutilisant le vocabulaire révolutionnaire, la frondeuse proclame que l’abrogation de la loi Falloux est une mesure de salut public en contexte de crise politique : « Elle nous apparaît, en outre, comme une mesure féministe, propre, en favorisant l’affranchissement intellectuel de la femme, à lui faciliter la conquête de ses droits politiques ». Odette Laguerre est cependant lucide : le Français « refuse

d’appeler sa compagne à la pleine dignité humaine, à l’égalité mentale et morale. » Elle redoute des obstacles particuliers pour la laïcisation complète de l’instruction féminine. […] « Tant qu’elle ne sera pas affranchie du joug de l’Église, n’espérez pas lutter victorieusement contre les puissances de la réaction. Et tant qu’elle ne sera pas citoyenne, n’espérez pas former de libres citoyens. Tout ce que vous ferez par l’École ou par le Lycée sera détruit par la famille si la femme n’est pas l’auxiliaire de votre œuvre » » (thèse de Mélanie Fabre, page 388)

Les programmes scolaires d’Odette Laguerre témoigne de sa volonté de faire de l’éducation une ouverture au monde : « Déjà, dès 1888, dans le Journal des instituteurs, elle rompait avec la vulgate volontiers antimusulmane de l’école républicaine de l’époque, alors que la colonisation au Maghreb battait son plein et que les conquêtes des armées françaises se faisaient dans la brutalité et la répression. Dans une leçon rédigée par Laguerre pour le Cours supérieur – les élèves de 11 à 13 ans destinés au Certificat d’études, Mahomet, l’islam et la civilisation arabe sont présentés dans une perspective emprunte de respect : « Les Arabes étaient loin de la barbarie qui avait caractérisé les envahisseurs germains. Ils cultivaient l’astronomie, la géométrie, l’algèbre, l’arithmétique… » Pour elle, la naissance de l’Islam n’est pas systématiquement à mépriser, ni à dénigrer, mais à resituer dans l’ensemble des grandes civilisations du monde : « Malgré ses imperfections, l’œuvre de Mahomet est une grande œuvre. Il a fait vivre sous une loi meilleure et plus douce des millions d’homme ». Perspective assurément décalée au regard de l’époque coloniale contre laquelle Odette Laguerre s’élève. «

Le socialisme

Dans un article sur Jeanne Desparmet-Ruello publié dans les Cahiers Jaurès, l’historienne Mélanie Fabre écrit : » le socialisme de Jeanne Desparmet- Ruello est au moins aussi anticlérical et libre-penseur qu’il n’est social. En somme, libre-pensée, féminisme et socialisme s’unissent chez elle dans un républicanisme audacieux. Odette Laguerre, sa proche collaboratrice à la Fronde aussi bien qu’à Lyon, résume l’intrication de ces engagements. Elle considère que le véritable féminisme ne peut être que républicain, car la République donne les libertés nécessaires pour défendre les causes généreuses ; qu’il ne peut être que laïque, car jamais la femme ne s’émancipera si elle n’affranchit d’abord sa conscience du prêtre et sa raison du dogme ; qu’il ne peut être que socialiste, puisque le socialisme poursuit la fin de toutes les oppressions et reconnaît à chaque être le droit de s’épanouir à la vie intégrale. Comme Jeanne Desparmet-Ruello, elle est suffragiste et justifie sa position en soulevant le paradoxe de l’absence de droits politiques des institutrices à l’approche des élections : « l’institutrice laïque, intelligente, instruite, qui s’efforce d’arracher les enfants de ce paysan au joug abrutissant des dogmes et des préjugés, qui leur explique la Déclaration des Droits et leur fait aimer la République, cette institutrice ne votera pas .»

La lutte contre l'antisémitisme

« De tous les mauvais sentiments causés par l’ignorance et le fanatisme, la haine des Juifs a été l’un des plus violents ». Dans Pour la paix, Odette Laguerre évoque les ravages causés par l’antisémitisme moderne, en évoquant notamment le pogrom de Kitchineff en 1903. À ce propos, Odette Laguerre souligne le rôle pionnier de la France, en rappelant que la Révolution française a la première intégré les Juifs à la nation en 1791 : « Les Juifs français ne sont pas plus des étrangers que les protestants français. Ils sont des citoyens comme les autres. Ils ont donné à la France des hommes illustres. » (thèse de Mélanie Fabre, page 519)

Une dénonciation du colonialisme

« Dans Pour la Paix, Odette Laguerre et Madeleine Carlier considèrent que la civilisation européenne, imposée aux peuplades d’Asie et d’Afrique à coups de fusil, ne leur profite guère, « parce qu’elles ne sont pas préparées à la recevoir et à s’y adapter ». La colonisation n’est pas

attaquée dans son principe même, mais uniquement dans ses modalités. Odette Laguerre considère ainsi que l’expansion coloniale a été « jusqu’ici désastreuse pour les races indigènes asservies [parce qu’elle a] entraîné pour elles des souffrances […], une destruction partielle, et parfois une

disparition totale ». Elle évoque les crimes perpétrés par les Anglais en Inde, mais aussi les innommables tortures pratiquées au Congo belge. Elle déclare : « On croit rêver devant ces tableaux d’horreur, et l’on ne peut admettre que de tels crimes soient accomplis, de nos jours, par des hommes qui se disent civilisés ». Mais l’auteure de Pour la Paix ne fait pas que dénoncer les crimes commis par les nations voisines de la France. En citant Jean-Marie de Lanessan, qui préside en 1905 la commission chargée du rapport Brazza sur les sévices perpétrés au Congo français, elle démontre que la violence est partout dans les colonies : « L’homme le plus civilisé [y] devient […] comparable aux enfants dans leurs relations avec leurs animaux domestiques ! » […]

Un an avant la sortie de Pour la paix, Odette Laguerre dénonce déjà dans La Fronde les

dérives de la colonisation française en Asie. Elle condamne les brutalités que les missionnaires catholiques feraient subir aux païens. Elle accuse l’administration française de couvrir les exactions perpétrées par les missionnaires et s’insurge qu’en vertu de l’ambition coloniale, la propagande

catholique soit « subventionnée par le gouvernement de la République » (thèse de Mélanie Fabre, page 525)