Les 4 piliers de la pensée d’Odette Laguerre sont le féminisme, la libre pensée, le pacifisme et le socialisme. Pour ces 4 piliers, le moyen est l’éducation.

Pour Odette Laguerre, ces 4 piliers se nourrissent. Elle le défend notamment dans un article de la Fronde du 24 mai 1903 titré « le Féminisme et les grands problèmes culturels » et qui montre le lien entre les 4, contrairement à l’opinion d’une de ses consoeurs :

» oui, toutes les religions ont opprimé, humilié la femme, ont traduit en dogmes et en préceptes la sujétion de l’épouse et l’autorité du mari, chef de famille. Toutes mes religions ont divinisé la loi de l’homme, depuis les cultes antiques de l’Asie qui faisaient de la prostitution un rite obligatoire en certaines circonstances, jusqu’au christianisme qui ne délivra la femme de l’esclavage physique, ne l’arracha au bagne du plaisir, que pour lui imposer un esclavage moral en faisant de ces vertus d’esclave : l’obéissance et la résignation, la condition même de son salut ; l’empreinte cléricale n’ai rien à voir avec le joug masculin, dites-vous, madame. Et moi je dis qu’ils se tiennent comme les doigts de la main. […] Mme Camille Bélilon m’accuse de confondre la lutte des sexes avec la lutte des classes, parce que je considère comme un devoir féministe d’encourager et d’aider l’ouvrière exploitée à se défendre contre le patronat exploiteur. Je ne confonds pas le féminisme avec le socialisme, mais je dis qu’ils se rejoignent quand il s’agit d’émanciper économiquement la femme. »

Dans un article sur Jeanne Desparmet-Ruello publié dans les Cahiers Jaurès, l’historienne Mélanie Fabre écrit : « le socialisme de Jeanne Desparmet- Ruello est au moins aussi anticlérical et libre-penseur qu’il est social. En somme, libre-pensée, féminisme et socialisme s’unissent chez elle dans un républicanisme audacieux. Odette Laguerre, sa proche collaboratrice à la Fronde aussi bien qu’à Lyon, résume l’intrication de ces engagements. Elle considère que le véritable féminisme ne peut être que républicain, car la République donne les libertés nécessaires pour défendre les causes généreuses ; qu’il ne peut être que laïque, car jamais la femme ne s’émancipera si elle n’affranchit d’abord sa conscience du prêtre et sa raison du dogme ; qu’il ne peut être que socialiste, puisque le socialisme poursuit la fin de toutes les oppressions et reconnaît à chaque être le droit de s’épanouir à la vie intégrale. Comme Jeanne Desparmet-Ruello, elle est suffragiste et justifie sa position en soulevant le paradoxe de l’absence de droits politiques des institutrices à l’approche des élections : « l’institutrice laïque, intelligente, instruite, qui s’efforce d’arracher les enfants de ce paysan au joug abrutissant des dogmes et des préjugés, qui leur explique la Déclaration des Droits et leur fait aimer la République, cette institutrice ne votera pas.»

On verra tout au long de cette page le tissage entre ces grandes idées.

1/ Education et pédagogie

« C’est toujours pour l’éducation des masses et pour celle des jeunes que j’ai parlé, dans un esprit qu’on qualifierait aujourd’hui de ‘progressiste’, pour la justice et la liberté, pour la ‘libre pensée’ indépendante mais respectueuse de la pensée d’autrui et donc tolérante, pour la fraternité humaine et pour la paix. » (Mémoires d’Odette Laguerre)

Le premier ouvrage publié par Odette Laguerre est dédié à l’éducation. Elle a en effet écrit L’Enseignement dans la famille, cours complet d’études pour les jeunes filles (de 5 à 12 ans).

Son premier article écrit à la Fronde (8 octobre 1901) est un message dédié aux institutrices :

» Vous qui gouvernez ces essaims de gamines rieuses, de quel miel allez-vous nourrir et former leur jeune pensée ? […] Suivant la manière dont vous résoudrez ce grand et émouvant problème, vous donnerez à l’évolution féministe un essor magnifique et victorieux, ou vous l’entraverez dans son élan, et vous condamnerez nos filles à subir longtemps encore les servitudes et les iniquités sous lesquelles se sont courbées nos mères. […] Faites nous des femmes capables de bien voter. Vous n’avez pas besoin, pour cela, d’introduire la politique à l’école : contentez-vous d’armer vos élèves contre l’influence cléricale en cultivant leur raison, car c’est la raison qui nous fait libres, et c’est pourquoi l’Église en a si peur« .

Dans une brochure éditée en 1906, Odette Laguerre et Ida-Rosette Sée, toutes deux rédactrices à La Fronde, déclarent : « Aux errements d’une pédagogie dogmatique et routinière commence à succéder une puériculture rationnelle, basée sur l’étude toute nouvelle des besoins de l’enfant » (thèse de Mélanie Fabre, page 460).

La pédagogie continuera de l’intéresser jusqu’à la fin de sa vie. Dans une lettre à Mireille Godet du 12 juin 1949, elle mentionne une « institutrice qui suit les méthodes « activistes » de l’Éducation Nouvelle de Freinet. Vous savez sans doute qu’il dirige à Cannes une école modèle dont les élèves composent, illustrent et impriment eux-mêmes des textes soit documentaires, soit littéraires qui sont édités par l’Ecole-Imprimerie et servent surtout à développer les facultés des enfants, tout en présentant à d’autres écoles des exemples de ce que produit une telle méthode d’éducation. »

Une prise de parole programmatique sur les écoles normales d'institutrices

Elle aimerait que l’enseignement dans les écoles normales d’institutrice soit plus ambitieux (dans 3 articles publiés en 1903 et 1904 dans la Fronde qui font controverses) :

» Si nous voulons que les Ecoles normales d’institutrices deviennent d’une façon plus constante, plus marquée et plus efficace des foyers d’émancipation féminine, il faut d’abord en modifier le régime intérieur. […] [Les institutrices] exercent – ou elles devraient exercer – leurs élèves à penser par elles-mêmes, c’est entendu ; mais leur apprennent-elles à vouloir, à oser ? Il y a un fléau moral presque aussi répandu que le cléricalisme parmi les institutrices, et non moins redoutable, c’est l’indifférence ? Un trop grand nombre d’entre elles se désintéressent des questions d’intérêt général ; elles n’ont pas d’opinion et ne cherchent pas à s’en faire sur les grands problèmes actuels. […] Mais je crois que les écoles normales dominées par les exigences de leurs programmes et la préoccupation du brevet supérieur, ont un caractère trop étroitement professionnel pour être vraiment des ‘écoles d’initiative et de liberté’, je crois qu’elles oublient ou négligent un élément essentiel d’émancipation : l’éducation sociale qui, seule, peut affranchir entièrement la femme, l’arracher à l’esprit de servitude et aux influences ataviques, l’attacher aux institutions et à l’idéal démocratiques. […] Je sais bien que, par l’école annexe, les normaliennes sont en rapport avec les enfants du peuple. Mais cela ne suffit pas : il faut que dans l’enfant, elles voient l’avenir ; il faut qu’elles comprennent le sens général et le but de la grande œuvre d’éducation populaire à laquelle elles collaboreront un jour, afin qu’avec plus de confiance, d’intelligence et de sureté elles puissent en établir les solides et indispensables assises […] On ne peut pas, sans doute, faire entrer la Cité à l’École. Mais ne pourrait-on conduire davantage l’École à la Cité ? Indiquant avec beaucoup de justesse les réformes qu’il serait utile de réaliser dans l’enseignement des sciences, une directrice d’école normale préconise les leçons de choses non « en chambre » mais au dehors, par des nombreuses visites aux ateliers, usines et manufactures. «

Elle demande également la possibilité de suivre l’école normale en externat :

« Actuellement – il n’y a qu’une voix à ce sujet – les Ecoles normales d’institutrices se rapprochent beaucoup, par leur organisation intérieure, des couvents d’autrefois. La jeune fille y est entouré des mêmes barrières isolantes, protectrices de sa faiblesse et gardiennes de sa réputation. Ses sorties, ses correspondances, ses allées et venues dans la maison, sont assujetties à un contrôle perpétuel, à une police rigoureuse. […] N’est ce pas encore un héritage du couvent que ce souci excessif de la correction extérieure qui domine en certaines écoles normales ? Tout y est mis en œuvre pour obtenir une apparence de discipline qui fait s’émerveiller inspecteur d’académie, inspecteurs généraux et recteurs. […] Mais rares sont les directrices qui osent ainsi subsister peu à peu un régime de liberté et de responsabilité, seul capable de développer le jugement et la volonté, et de préparer l’émancipation de la femme. Celles qui agissent ainsi le font sans consulter l’administration à leurs risques et périls. Risques et périls ne sont pas grands, d’ailleurs, si elles connaissent bien leurs élèves et savent en qui elles peuvent avoir confiance et de qui – quelquefois – elles doivent se défier. Un danger pourtant – que dis-je ? Un cataclysme – est à redouter pour la normalienne en balade. Ce n’est pas le péril jaune, mais c’est la rencontre du normalien. Qu’arriverait-il, bon Dieu, si le futur instituteur s’avisait de saluer, en tramway ou dans la rue, sa future collègue, qui pis est, de lui adresser la parole ! Ce sont là des éventualités qu’on ne peut envisager sans frémir à l’École normale d’institutrices »

Selon Mélanie Fabre (thèse, page 515)., elle rêve même que les écoles normales réservent une place à l’espéranto, la langue internationale de la paix, « destinée non à remplacer les autres, mais à se superposer aux autres, comme un moyen uniforme et universel de communication ». Elle espère que cette langue sera bientôt reconnue officiellement comme un idiome international et qu’elle sera enseignée dans toutes les écoles d’Europe »

Pour une éducation égalitaire

L’école doit nourrir l’égalité entre filles et garçons. « Odette Laguerre défend aussi les cours ménagers pour les garçons : « Qui donc a créé ce préjugé qui fait que tant d’hommes rougiraient d’être surpris chez eux essuyant la vaisselle […], et que les petits garçons se croiraient déshonorés d’apprendre à coudre ? Ce ne sont, certes, pas les féministes. Ils s’efforcent, au contraire, par la coéducation, de le déraciner ; […] ils déclarent que si le travail ménager est honorable pour la femme, il l’est aussi pour l’homme ; que s’il avilit quiconque s’y livre, il n’y a aucune raison pour que la femme seule y soit astreinte ». Odette Laguerre ajoute qu’aucune femme ne devrait être considérée comme la « servante légale et gratuite de son mari » ou comme une « machine à faire les enfants et la soupe ». Ces termes crus contrastent avec le discours dominant qui valorise le rôle domestique des femmes pour obtenir leur consentement à leur réclusion dans la sphère privée ». (thèse de Mélanie Fabre, page 468 et 469)

« L’exploitation de la femme continuera tant que subsistera en elle cette mentalité d’esclave qui lui forgèrent des siècles de servitude et qu’entretiennent toutes les religions.

Poursuivons donc inlassablement, avec la réforme des lois, celle de l’éducation féminine et aussi celle de l’éducation masculine. Apprenons à nos fils le respect de la femme, faisons-leur comprendre l’équivalence naturelle des sexes et la nécessité de leur égalité sociale.

Inspirons à nos filles le désir d’une existence personnelle, qui ne soit pas mue et dirigée, pompée et aspirée par autrui. Vivre pour autrui est très beau, mail il ne faut pas que ce soit autrui qui l’exige, sinon ce n’est qu’une forme d’exploitation et d’esclavage. N’élevons ni les hommes ni les femmes pour l’esclavage, élevons-les pour la liberté, en cultivant leur conscience et leur coeur de façon à ce qu’ils soient capables de sentir la joie supérieure du don volontaire et du dévouement spontané ». (Odette Laguerre, dans Le Droit du Peuple, conférence donnée à Grenoble).

De l'éducation aux Droits de l'enfant

« L’enfant, c’est l’humanité future qu’il s’agit de préserver, c’est l’humanité meilleure dont nous voulons préparer la venue. En lui, nous incarnons tous nos espoirs et nous cultivons tous nos rêves. Nous avons compris que le problème social n’est, en définitive, qu’un problème d’éducation. Et dans l’éducation, nous ne séparons plus l’âme du corps ; nous avons cessé de dédaigner celui-ci, depuis que la science nous a montré les rapports étroits, inéluctables, de la vie physiologique avec la vie psychique. »

Dans la brochure La protection de l’enfance, qu’elle écrit avec Ida R.Sée (sur qui il n’y a pas grand chose sur Internet), Odette Laguerre fait des propositions :

Contre la mortalité infantile, la distribution de lait stérilisé à des prix proportionnels aux moyens de la mère ;

Pour l’éducation des enfants, le développement de crèches, la multiplication des écoles pour les enfants concernés par des « défectuosités mentales ou morales », les enfants aveugles ou « sourds-muets » ; la transformation de la justice pour les enfants ; l’interdiction du travail des enfants dans l’industrie ; le développement des cantines scolaires ; l’amélioration des locaux des écoles et des méthodes pédagogiques ; la multiplication des colonies de vacances

Pour leur santé : le développement de sanatoriums pour les enfants et leur accessibilité ;

Sur la justice, elle écrit : « Comment enrayer cette criminalité précoce ? En la châtiant avec plus de rigueur ? En multipliant les maisons de correction et les pénitenciers ? L’expérience a montré ce que valent ces moyens de répression. Traités en malfaiteurs, mis en contact avec des êtres dégradés, sous la conduite de gardiens brutaux, les petits criminels ne s’amendent jamais dans ces bagnes d’enfants […] les Américains ont institué, pour juger l’enfance coupable, des tribunaux spéciaux, appelés Tribunaux d’enfants, où les magistrats sont avant tout des médecins, moins préoccupés de punir le jeune délinquant que d’étudier son état mental et physique, ses antécédents et les mobiles qui l’ont fait agir. Le plus souvent, cet examen établit l’irresponsabilité du jeune criminel, et la prison, dès lors, est remplacée tantôt par la mise en liberté surveillée, tantôt par la ‘maison de travail’ ou le ‘refuge de salut’. »

Sur le travail des enfants : « Ces mesures de protection [l’âge minimum de 8 ans d’admission dans les usines et la réduction du temps de travail à 10 heures dans les industries] n’ont pas fait disparaître le surmenage de l’enfant, la journée de 10 heures, qui paraît déjà trop longue aux hommes faits, reste excessive pour des travailleurs de 12 et 13 ans. Ce n’est pas avant 16 ans que l’enfant devrait pouvoir être employé dans l’industrie. Jusque là il faut le laisser libre de grandir, de se fortifier et d’achever son éducation. » Cette réforme permettrait de favoriser l’apprentissage professionnel des jeunes et la baisse du chômage des adultes et limiter le chantage à la réduction de salaires des adultes.

Sur les programmes scolaires : « A tous les degrés de l’enseignement, il y a des réformes à opérer. […] A l’école primaire, on réclame l’allègement des programmes ; on voudrait un enseignement moins livresque et plus éducatif, chargeant moins la mémoire de connaissances utiles, destinées à s’effacer pour la plupart, et développant d’avantage les autres facultés. […] La simplification de l’orthographe, demandée par tant de bons esprits, aurait une heureuse répercussion sur l’enseignement primaire et favoriserait beaucoup de progrès en rendant disponible pour des exercices vraiment éducatifs le temps considérable que l’enfant passe à assimiler toutes les complications et les chinoiseries de l’orthographe française.

Mais à l’école primaire, il faut un lendemain. L’écolier de 12 ou 13 ans muni de son certificat d’études, ne doit pas cesser d’apprendre. Il a besoin de compléter son instruction générale et de commencer son éducation professionnelle. Il faut organiser l’enseignement post-scolaire, l’enseignement des adultes, les cours techniques, et il faut aussi que les enfants du peuple puissent en profiter ».

Elle conclut cette brochure sur la nécessité de proclamer les Droits de l’enfant : « Dans toutes mesures qu’il a fallu prendre pour sauvegarder l’enfance, se dégage avec force un principe nouveau, qui n’est pas encore inscrit dans la loi, mais qui l’est déjà dans nos consciences : la notion des droits de l’enfant. L’enfant n’a pas demandé à naître. Le simple fait de l’avoir mis au monde ne confère à ses parents aucune supériorité sur lui, aucun droit naturel. Il ne leur crée que des obligations. […] Mais que de préjugés à vaincre, que de résistances à combattre encore pour arriver à édifier le droit de l’enfant en face de ces prétendus droits du père de famille qui parurent si longtemps intangibles et sacrés ! La seule idée de les amoindrir semblait un coupable attentat à la famille, aux mœurs, à tout ce qui avait assuré dans le passé l’autorité morale des parents et le respect des enfants ».

2/ "Le féminisme n'est pas seulement une réclamation de justice mais une soif de liberté."

Odette Laguerre réclame l’égalité des sexes dans tous les domaines : éducation, travail (elle demande l’égalité des salaires entre instituteurs et institutrices), morale, droits, droit de vote.

Pour une égalité en dignité

Odette Laguerre s’insurge (La Fronde, 10 décembre 1901) contre la morale qui « n’est pas égale pour les deux sexes. Elle impose à l’homme et à la femme des points d’honneur très différents, et ces points d’honneur sont également faux, car ils n’ont aucun rapport avec la valeur réelle et intrinsèque des âmes. A l’homme elle accorde toute liberté, ou du moins toute tolérance, pour la satisfaction de ses instincts sexuels. Elle n’ose exiger de lui la fidélité conjugale. Elle entoure même d’un certain ridicule le jeune homme chaste et le mari fidèle, tandis qu’elle revêt d’une sorte de prestige le séducteur, l’homme à bonnes fortunes, Lovelace ou Don Juan. Mais pour le faible cœur féminin qui se laisse entrainer aux passions illicites, nulle pitié, nulle pardon. La morale est intransigeante sur ce point. Adam seul peut croquer la pomme en toute sécurité. Pour lui, ce n’est plus le fruit défendu. Comment donc !

[…] La morale de l’avenir n’admettra plus ces distinctions arbitraires, elle considérera l’homme et la femme comme des êtres ayant mêmes droits et mêmes devoirs. Elle ne prétendra plus régler leurs sentiments mais elle leur demandera compte de leurs actes, et s’indignera au souvenir des temps barbares où la fille-mère était poursuivie pour avoir abandonné son enfant, tandis que son séducteur n’était même pas inquiété… »

Elle souhaite que se rapproche les travaux manuels des garçons et des filles : » Cette répartition nous est imposée par de si vieilles coutumes et par des préjugés si anciens que nous avons perdus la faculté d’y réfléchir et de nous étonner. Nous l’acceptons les yeux fermés, comme une loi naturelle, comme une inévitable fatalité. Cela doit être ainsi puisque cela a toujours été ! Voilà ce que pensent obscurément les victimes et les privilégiés de cet état de choses… En réalité, dans bien des cas, la façon dont le travail manuel se distribue, ou plutôt dont l’homme l’a distribué entre les sexes, est tout arbitraire, conventionnelle, artificielle et ne repose sur aucune nécessité inéluctable. Expliquez-moi pourquoi les mains de la femme mieux que celles de l’homme, sont faites pour balayer, laver, essuyer, tirer l’aiguille, allumer le feu ou remuer une sauce. L’homme s’est réservé, dira-t-on les travaux qui demandent de la force musculaire. Il a laissé à la femme ceux qui exigent surtout de l’adresse et de la patience. Je ne vois pas quelle vigueur de biceps réclame le métier du pharmacien qui tout le jour fait de petits paquets et pèse de toutes petites drogues dans de petites balances ; ni celui de l’horloger qui, la loupe à l’œil, monte et démonte de minutieux rouages, ni celui de l’expéditionnaire, ni bien d’autres professions sédentaires, accaparés par les hommes. Mais je vois bien qu’il faut un réel et pénible effort pour porter le linge au lavoir, soulever de lourdes marmites, retourner de lourds matelas, secouer de lourds tapis, toutes choses que l’homme laisse faire à la ménagère. La vérité, c’est qu’il méprise les travaux du ménage. Il se croirait déshonorer si on le surprenait chez lui, un balai ou une casserole à la main. Au régiment, c’est autre chose, nul ne s’étonne un soldat faire la soupe, laver ou raccommoder son linge. En Turquie, les soldats tricotent, et cela ne fait sourire personne. Imaginez, en France, un particulier tricotant. Il y a de quoi se tordre ! Ce même particulier, s’il est habillé en pêcheur, pourra faire du filet sans que cela paraisse ridicule. Le filet est viril, mais pas le tricot. O puissance et vanité des préjugés ! […] Il est temps d’apprendre à nos petits et grands garçons qu’il n’est point de travail méprisable au dessous d’eux, bon pour les filles » (La Fronde du 29 janvier 1903).

Elle intervient (par lettre) à l’invitation de section lyonnaise de la Fédération abolitionniste dans un meeting de protestation contre les abus de la police des mœurs pour la suppression de la réglementation sur la prostitution, tout en considérant que la prostitution est un fléau mais parce que cette réglementation est utilisée contre les femmes : « cette réglementation de la prostitution est le dernier et le plus solide maillon qui rive encore l’Eve nouvelle à l’esclavage ancien. Son abolition, ce sera notre prise de la Bastille, notre 14 juillet, à nous, féministes. »

Elle dénonce le système de protection (un équivalent de népotisme, de clientélisme et de promotion canapé) : « Ecole de servitude, instrument de privilège, d’arbitraire et de tyrannie, la Protection accentue l’état de dépendance de la femme et la livre, désarmée, au bon plaisir de l’homme qui, seul, comme électeur, dispose des recommandations, et seul distribue les faveurs, puisque la femme est exclue du pouvoir politique et des hautes fonctions administratives, où règnent et trônent les protecteurs. Arriver par la Protection, c’est, pour la femme, arriver par l’homme. […] Or la Protection n’est pas toujours et partout désintéressée, tant s’en faut. La menue monnaie de la reconnaissance ne suffit pas toujours à la payer. Ce qu’elle coûte quelquefois, dites-le donc, ô femmes jeunes et jolies qui, venues en solliciteuses chez un puissant du jour, vous en retournez, furtives et frémissantes, la voilette baissée et la rougeur au front, dites de quelles faveurs vous avez acheté celle que vous emportez en poche. Ou plutôt, ne le dites pas ! Protection, prostitution : cela se ressemble et s’assemble. Celle-ci est trop souvent l’antichambre de celle-là. Et c’est pourquoi, nous qui voulons la femme libre et respectée, nous ne la voulons pas protégée. Nous repoussons et flétrissons énergiquement le favoritisme administratif qui l’entoure de pièges et de tentations, qui la pousse aux pires compromissions et aux pires déchéances.

[…] Voyez, dans les diverses fonctions, dans les diverses carrières qui dépendent de l’État, quelles sont les femmes qui réussissent, qui avancent, qui obtiennent les meilleures places et les plus flatteuses distinctions. Sont-ce, en général, les femmes supérieures ? Les grandes intelligences ? Les grandes volontés ? Les grands dévouements féminins ? Nullement : car ce n’est pas Madame ou Mademoiselle X…, ayant telles capacités, tels titres personnels, qu’il s’agit de caser, de gratifier ou de décorer : c’est la fille, la nièce, la veuve ou la maîtresse de Monsieur Z… Monsieur Z…, seul, pèse dans la balance, de tout son poids électoral ou gouvernemental. Cet étrange système de poids et mesures s’explique encore dans la distribution des bureaux de tabac aux veuves ou filles d’hommes éminents. On reconnaît ainsi les services rendus par eux au pays ; on rembourse à leurs héritiers la dette contractée envers eux par la société. Cet usage est défendable – et critiquable aussi – suivant qu’on admet ou non le principe de l’héritage. Mais quand il s’agit d’attribuer à une femme un poste important, demandant des aptitudes et des connaissances spéciales, vous m’avouerez que les hommes illustres ou non, morts ou vivants, de sa famille, devraient être mis de coté, qu’ils ne devraient pas ajouter une once aux chances de la candidate et que, seuls, ses titres personnels devraient être examinés. […] Il y a, dans cet hominisme posthume, une iniquité et une absurdité flagrantes. Sous toutes ses formes, la Protection entrave, écœure et décourage de ses caprices et de ses injustices les fières et puissantes individualités féminines qui rêvaient de sortir de l’ornière et de se faire leur place au soleil, sans rien devoir à personne, à force de volonté, d’intelligence, de labeur loyal et persévérant. » (L’Action 18 janvier 1904)

Pour une égalité en droit

Elle participe au plaidoyer en faveur d’une révision du Code Civil : « Je fus invitée par Marguerite Durand, [elle écrit en 1902 mais c’est en 1904], à participer au meeting organisé par la Fronde contre la célébration du Code Civil dont on fêtait partout le Centenaire. En réalité, ce n’est pas contre le Code Civil lui-même que les féministes et leurs amis voulaient protester, mais contre l’inégalité sociale introduite et maintenue par Napoléon entre les sexes, et particulièrement contre les pouvoirs illimités du mari et le véritable esclavage de la femme mariée, qui n’avaient même pas la libre disposition de son salaire !…

Nous voulions aussi effacer de nos lois la flétrissure imposée aux filles-mères et aux enfants illégitimes, et introduire une loi plus juste autorisant la recherche de la paternité telle qu’elle existe aujourd’hui.

C’est sur ce sujet brûlant que je pris la parole aux Sociétés Savantes à Paris, devant une salle comble et enthousiaste qui ne me ménagea pas les applaudissements, malgré la faiblesse de ma voix qui fut toujours un obstacle à mes succès oratoires. » En effet, à l’occasion du contre-centenaire du Code civil initié par la Fronde : « dans la matinée du 29 octobre, les féministes de La Fronde organisent un contre-centenaire, sous la forme d’un meeting. Il y a près de 800 personnes [1000 ou 1200 selon certains journaux]. La journaliste et directrice de La Fronde, Marguerite Durand, la femme de lettres et néomalthusienne — favorable donc à la contraception et à l’avortement pour limiter les naissances — Nelly Roussel, la professeure Odette Laguerre, Gabrielle Petit, libertaire et directrice du journal La Femme affranchie, et l’exploratrice, tibétologue et cantatrice Alexandra David-Néel se succèdent à la tribune toute la journée pour dénoncer les articles sexistes du Code. En fin d’après-midi, l’assemblée vote un vœu d’abolition « de tous les articles consacrant l’infériorité et l’incapacité légale de la femme ». »). L’appel à venir est relayé dans l’Action, La Petite République, Le Mot d’ordre, Le Réveil, La Libert et le compte-rendu dans le Parti Ouvrier, le Temps et la Fronde.

« Mme Odette Laguerre a exposé tous les articles du code infériorisant la femme. Un à un elle les a critiqués et en a démontré l’injustice et l’esprit d’oppression. Elle a réclamé pour toutes les femmes des droits égaux à ceux dont jouissant les hommes devant la loi ; elle a demandé aussi l’admission de la recherche de la paternité, en montrant combien il était injuste qu’une pauvre fille trompée supportât seule le dur poids d’un enfant à élever, tandis que celui qu’elle a très justement appelé le garçon-père, continuait à jouir de la vie en égoïste. »

La Fronde du 1er novembre 1904 reproduit le discours d’Odette Laguerre : » Ce que nous voulons et ce que nous demandons, c’est l’égalité des sexes devant une loi qui s’est vanté d’être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse et qui n’a pas encore tenu ses promesses ; ce que nous voulons et demandons enfin, c’est, non pas, comme on l’a dit, la destruction du mariage et de la famille, mais leur évolution vers des formes supérieures, faisant de l’union conjugale, non plus l’asservissement d’un être humain à un autre être humain, mais l’association de deux individualités, de deux consciences , de deux volontés également respectables et libres, en vue de partager ensemble les charges de la vie et d’élever les enfants qui naitront.[…] Au point de vue matrimonial, nous voulons tout d’abord l’abrogation de l’article 213 : le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Je sais bien que cet article apparaît sans portée aux yeux de bien des gens, et qu’il fait ordinairement sourire l’assistance, quand Monsieur le Maire, au moment d’unir les conjoints, en donne solennellement lecture. […]Avec l’article 213, nous entendons bien faire tomber le dogme de l’autorité maritale, et l’incapacité légale de la femme mariée. […] A bas aussi toutes les contraintes absurdes ou odieuses qui attentent, chez la femme mariée, aux droits les plus sacrés de la personne humaine et la réduisent quelque fois à un véritable esclavage physique et moral pire que celui de la prostituée. Pourquoi, par exemple, cet article 214 qui impose à la femme l’obligation impérieuse de suivre en tous lieux son mari, comme un pauvre toutou à l’attache – et enjoint d’autre part au mari de recevoir sa femme, comme si lui seul était chez lui, alors qu’en fait c’est bien souvent la femme qui dans sa propre maison, reçoit son mari. […]

La conséquence la plus inique, peut-être de l’autorité maritale, c’est la méconnaissance des droits de la mère. Théoriquement, la puissance paternelle – que je voudrais voir appeler la protection parentale, car l’enfant n’est pas la chose des parents : c’est un dépôt à eux confié par la loi de la nature et par la société – la puissance paternelle donc est partagée, en principe, entre les deux époux. L’article 372 dit : « l’enfant reste jusqu’à sa majorité ou son émancipation sous l’autorité de son père et de sa mère. » Mais la loi aussitôt ajoute : « Le père seul exerce cette autorité durant le mariage ». Voilà l’égalité détruite encore une fois au profit de l’homme. Qu’est ce qu’une autorité qu’on n’exerce pas ? […] Nous ne voulons point cependant renverser l’ordre établi, intervenir les rôles et mettre le matriarcat à la place du patriarcat. Ce que nous demandons, c’est purement et simplement l’égalité des droits du père et de la mère vis-à-vis des enfants, et la faculté pour les époux d’en appeler, en cas de dissentiment, à l’arbitrage du juge de paix ou d’un conseil de famille. […] J’arrive à la critique des régimes matrimoniaux dont l’organisation porte aux droits de la femme les atteintes les plus sensibles et nécessite les plus urgentes réformes. Vous savez que le régime légal en France, c’est-à-dire celui des mariages sans contrat, qui sont la grande majorité des mariages, est le régime de la communauté de biens. Communauté : ce mot sonne très bien à l’oreille et se rattache tout naturellement à l’idée du mariage. Quoi de plus naturel que de marier les biens en mariant les personnes ? Mais il ne faut pas se laisser prendre au mirage des mots. Celui de communauté n’est qu’un trompe-l’œil. En droit français, il signifie réellement : tutelle de ma femme et attribution des biens au mari. Seul en effet, dans le régime de la communauté, le mari administre les communs, qu’il peut vendre, aliéner, hypothéquer sans le concours de sa femme, sans même qu’elle puisse exercer le moindre contrôle sur cette gestion. Seul également, le mari administre les biens personnels de la femme, qui n’a d’autre pouvoir que celui de s’opposer à l’aliénation de ses immeubles, et dont le salaire même ou les gains propres sont à la disposition du mari. […] nous demandons : 1° Que, dans aucun cas, le mari ne puisse disposer des biens communs sans le consentement de la femme ; 2° Que dans tous les cas la femme puisse recevoir sans le concours de son mari le produit de son travail et en disposer librement ; 3° Que le régime de la séparation de biens soit substitué comme régime légal à celui de la communauté. […]

Pour la femme célibataire ou veuve, on a coutume de dire et de croire qu’elle n’a rien à réclamer au point de vue légal et que le Code lui a reconnu exactement les mêmes droits qu’à l’homme. Cela n’est pas exact. Les chapitres relatifs à la tutelle infériorisent absolument la femme et contiennent encore d’évidentes traces de l’ancienne incapacité de sexe dont on prétend que le Code civil nous a délivrées. Permettez-moi de vous faire la lecture des articles qui consacrent cette infériorité de la femme dans l’exercice de la tutelle. (elle donne lecture des articles 389, 391, 395, 402, 403, 442). Nous voulons que ces injustes et incompréhensibles distinctions de sexe soient supprimées dans l’attribution et l’exercice des fonctions de tutelle. […]

Les deux poids et les deux mesures dont se sert le Code ne s’étalent nulle part, peut-être, avec plus de cynisme que dans ces deux articles qui se suivent proclamant, avec une brutale évidence, le privilège du mâle : Art 340 : ‘la recherche de la paternité est interdite.’ Art 341 : ‘la recherche de la maternité est admise.’ […] Les défenseurs de la morale et de la propriété bourgeoise repoussent la recherche de la paternité à cause des scandales qu’elle pourrait entériner, des erreurs qui pourraient se produire. Mais est-il un scandale plus grand que de voir se débattre contre la misère et la faim, la fille-mère, flétrie et condamnée par d’ineptes préjugés, n’arrivant pas toujours, malgré les plus héroïques efforts, à pouvoir nourrir son enfant, tandis que celui qu’on devrait appeler le ‘garçon-père’, mais qui reste toujours l’honorable Monsieur Un Tel, à l’abri de tout souci et de toute responsabilité, poursuit le cours de ses exploits amoureux. […] Pour compléter l’émancipation civile de la femme, il nous reste à demander l’admission de l’incompatibilité d’humeur ou du consentement mutuel parmi les causes de divorce. Nous réclamons aussi l’abrogation de l’immoral article 298 aux termes duquel ‘dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice’, défense absurde qui, sous prétexte de punir l’homme ou la femme d’une infidélité, l’oblige à en commettre une seconde. Citoyennes et Citoyens, après avoir adopté notre Code Civil, plusieurs nations l’ont déjà révisé. La France ne doit pas la dernière à entrer dans cette voie réformatrice et à proclamer les droits de la femme, elle qui fut la première à proclamer les droits de l’homme. L’heure est venue de réviser notre Code. Mais il ne faut pas que cette grande œuvre soit abandonnée aux seuls juristes. Il faut que toute la nation s’y intéresse. Il faut que nos législateurs aient devant eux, pour les guider, non la pensée de Napoléon et la règle des générations mortes, mais la volonté des générations vivantes, en marche vers un meilleur état social, éveillées enfin au sentiment de la justice. Il faut surtout que montent jusqu’ à eux les revendications de la femme si longtemps courbée sous le joug, agenouillée dans la poussière, et qui se dresse aujourd’hui, consciente et résolue, pour réclamer ses droits. Alors seulement, le Code pourra s’humaniser, et la loi ne sera plus la négation du droit. »

En préparation de ce meeting, Odette Laguerre avait fait voter à la Société d’éducation et d’action féministe » l’ordre du jour suivant : Les citoyens et citoyennes réunis au nombre d’un millier environ, dans le grand amphithéâtre du Palais des Arts, le dimanche 23 octobre, à l’issue du meeting organisé par la Société d’Education et d’Action féministes, considérant : Que la loi devrait être l’expression de la volonté générale ; Que dans la réunion du Code civil, il est juste que les femmes soient admises à donner leur avis sur les questions qui les intéressent le plus. Emettent le vœu : Que les sociétés féministes soient consultées pour la révision du Code civil et que des femmes compétences soient appelées à faire partie de la Commission de révision du Code, afin que notre législation, s’inspirant d’un esprit de justice et du principe de l’égalité des sexes consacre enfin pleinement les droits de la femmes et ceux de l’enfant. »

Charles Gide rédige pour la Société d’éducation et d’action féministe une brochure Pour la recherche de la paternité qui parait en 1905 et qui fait écho aux idées défendues par Odette Laguerre lors du meeting. Elle en rédige d’ailleurs la conclusion : «

La paternité est une obligation. La loi est faite pour contraindre tout homme à l’accomplissement de ses devoirs et non pour l’aider à s’y soustraire. Le Code n’est point un refuge pour les lâches. Avant même de faire adopter notre proposition au Parlement, nous espérons donc qu’elle sera comprise par l’opinion publique. L’article 340 a trop duré. Nous ne demandons point à créer une paternité naturelle qui soit comme une caricature de l’autre. Il nous suffit d’obtenir l’essentiel : le pain pour l’enfant. La seule paternité qui nous agrée ici, c’est la paternité alimentaire. »

Pour la participation politique

Odette Laguerre exhorte les jeunes filles et les femmes à prendre part à la politique :

« N’écoutez pas ceux qui vous disent que la politique ne regarde pas les femmes. Ce sont les mêmes qui déclarent que la science vous est inutile ou même nuisibles. […] Certes je ne recommande par aux femmes ce qu’on peut appeler la politique d’estaminet, celle qui consiste à pérorer autour d’un bock ou d’une absinthe, sur des questions qu’on n’ a pas étudiées et à réformer la société entre deux parties de billard. Celle politique là, je n’en vois pas bien l’utilité, même pour les hommes ! Ce que je désire, jeunes filles, c’est que vous conserviez, c’est que vous réfléchissiez, c’est que vous lisiez beaucoup, non pas des romans, mais des livres, mais des articles qui vous renseignent sur la vie de votre pays, sur la vie de l’humanité. Ce que demande, c’est qu’après avoir étudié notre grande Révolution française, vous compreniez que nous, les Républicains, nous sommes ses héritiers et ses continuateurs, que vous preniez votre part de cette glorieuse succession, que vous en acceptiez les charges. Ce que je souhaite, c’est qu’après avoir médité cette admirable Déclaration des droits de l’homme que la France a pour mission d’enseigner au monde, vous vous attachiez de toute votre âme à la réaliser, en réclamant les droits civils et politiques jusqu’ici refusés aux femmes, et en prenant toujours et partout la cause des opprimés et des déshérités. Voilà ce que j’entends vous conseiller, jeunes filles, en vous disant : Soyez des citoyennes et n’ayez pas peur de la politique. La politique c’est l’histoire de notre de temps, c’est l’histoire au jour le jour » (La Fronde 7 aout 1902, à partir du discours qu’elle a donné aux jeunes filles de l’école primaire à l’occasion de la remise des prix, devant 500 personnes, à l’invitation du Sous-préfet).

En 1906, elle écrit un article pour promouvoir le Suffrage des femmes :

» Dans quelques jours, tous les citoyens français majeurs et jouissant de leurs droits civils, vont être appelés aux urnes pour élire leurs députés, et l’on va voir se renouveler les bizarreries et les iniquités auxquelles donne lieu l’application du suffrage si improprement qualifié d’universel. On verra voter des jouvenceaux qu’hier encore une mère éclairée instruisait, guidait, corrigeait, tandis que celle-ci, l’éducatrice, la conseillère, restera dans la coulisse, légalement incapable, après avoir formé un citoyen, d’être elle-même une citoyenne. On verra voter le paysan inculte et superstitieux […]. Mais l’institutrice laïque intelligente, instruite […] ne votera pas. On verra voter tous ces jeunes gommeux et ces vieux marcheurs, abonnés de la Libre Parole ou de l’Echo de Paris, qui ne savent que poser, flirter, causer sports et petites femmes […] Mais toutes ces étudiantes qui suivent avec tant d’ardeur et de succès les cours des Facultés, toutes ces femmes qui se sont fait un nom dans les arts ou les lettres, et celles qui ont forcé l’entrée du barreau, et celles qui dirigent des journaux, des lycées, des écoles normales, une Mme Curie qui découvre le radium, une Mme Avril de Sainte-Croix qui siège à la commission extra-parlementaire des mœurs et au comité central de la Ligue des droits de l’homme […] resteront écartées du suffrage. L’alcoolique invétéré ira en titubant déposer son bulletin dans l’urne, le paresseux, le dissipateur, le débauché ; qui ont ruiné ou déshonoré leur famille, resteront libres de voter ; mais la brave ménagère, économe et laborieuse, à l’esprit lucide et pratique, femme de devoir et femme de bon sens, n’aura pas à choisir les représentants du pays. […] nous ne comprenons pas pourquoi toute la réaction, toute la France cléricale ne réclame pas à grands cris le vote des femmes. Ces gens-là sont-ils aveugles ou crétins ? »

Pour "une maternité consentie"

En 1905, elle est sollicitée, parmi d’autres, en tant que journaliste à la Fronde, par le docteur Klotz-Forest de la Chronique médicale ou l’Indépendance médicale auteur ensuite de la Procréation volontaire, « admettez-vous ou rejetez-vous la prophylaxie anticonceptionnelle? » ce à quoi elle répond oui; » Je ne serais pas féministe, si je n’approuvais pas entièrement vos conclusions, essentiellement humanitaires. Mais vous méritez mieux qu’une simple approbation, vous méritez, Monsieur, notre admiration et notre reconnaissance, pour avoir osé rompre avec des préjugés si répandus dans le monde médical, et pour avoir élevé à la dignité d’une grande question scientifique et morale cette thèse de la maternité consentie, qui, jusqu’à ce jour, n’a paru que matière à romans, à utopies, ou à malsaines divagations. »

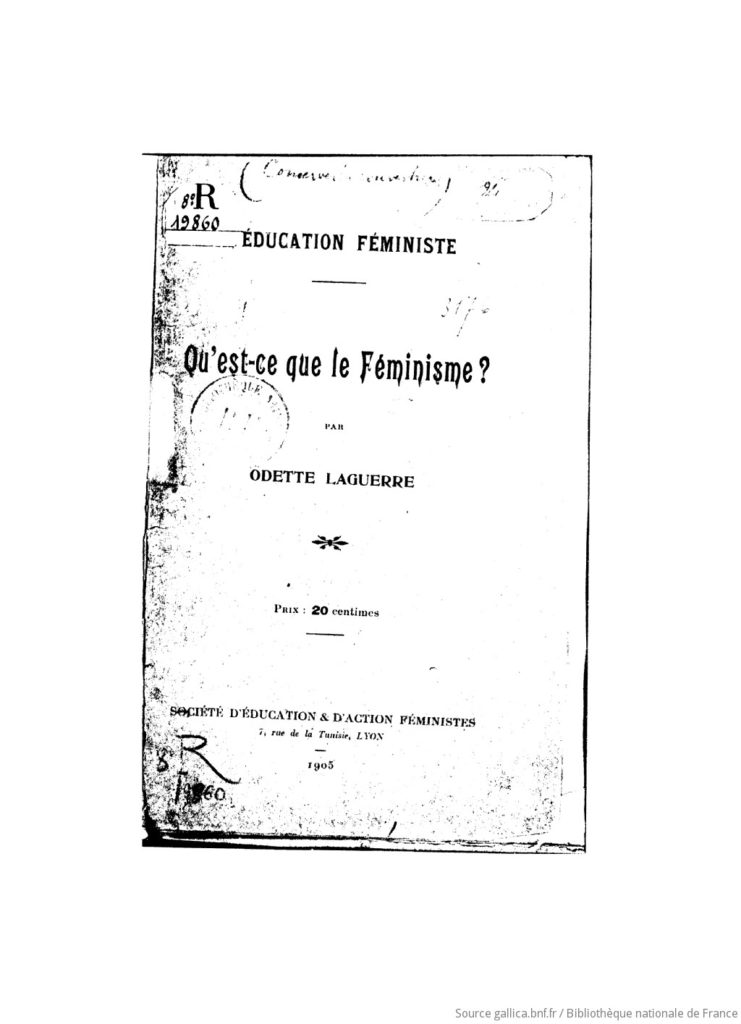

En 1905, elle réunit ses combats féministes dans la brochure « Qu’est ce que le féminisme ? » publiée en 1905.

I – Qu’est ce que le féminisme ?

La question féministe a pris place parmi les grandes questions sociales. A ceux qui luttent pour els droits de la femme, on ne se contente plus de répondre par des haussements d’épaule ou des plaisanteries faciles. On écoute leurs revendications, on les discute. Chaque année, par le journal, par le roman, par le théatre, par la conférence, les idées féministes gagnent du terrain, s’infiltrent dans la masse. Elles ne sont plus seulement la préoccupation de quelques esprits d’avant-garde et de quelques sociétés restreintes ; elles font partie du domaine public ; elles s’imposent à l’attention de tous.

Quel progrès si l’on se reporte seulement au congrès féministe de 1896, ouvert par Maria Pognon, au milieu des cris d’animaux d’un public gouailleur, venu là pour se divertir !

Cependant, le mot féministe est encore si mal compris d’un grand nombre et soulève tant de défiance irraisonnée et d’obstinées préventions, qu’il n’est pas inutile d’en fixer exactement le sens.

Avec le président Magnaud, nous volons d’abord dans le féminisme « une poussée de justice qui tend à égaliser les droits et les devoirs de l’homme et de la femme ».

Cette égalité n’a pas existé jusqu’ici. A toutes les époques historiques, et chez tous les peuples – sauf de rares et curieuses exceptions, – la femme a été subordonnée à l’homme, infériorisée dans la famille et dans la société, traitée en instrument de plaisir ou en instrument de travail, en mineure, en incapable…jamais en être libre, jouissant de la plénitude des droits attachés à la personne humaine. […] C’est la Révolution française qui les lui a révélés en proclamant les Droits de l’Homme. La nuit fameuse du 4 aout 1789 a posé les bases mêmes du féminisme.

En effet, ce n’est pas en qualité d’êtres virils, mais en qualité d’êtres humains, capables de sensibilité, de raison, de moralité, que les hommes ont des droits. Les femmes doivent avoir absolument les mêmes, comme l’écrivait Condorcet. « Aucun individu de l’espèce humaine, ajoutait-il, n’a de véritables droits, ou tous ont les mêmes, et celui qui vote contre le droit d’un autre, quelques soient sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. […]

Jusqu’à présent, l’homme s’est persuadé qu’il était le centre du monde. Il s’est habitué à voir la femme graviter autour de lui, comme la lune autour de la terre. Il n’a jamais considéré la femme que par rapport à lui, à ses besoins, à ses désirs. Il n’a voulu voir en elle que l’amante ou la mère, le jouet dont il s’amusait, ou la conservatrice de l’espèce et la gardienne du foyer. ‘Ménagère ou courtisane, lui a-t-il dit, choisis. Mais ne t’avise pas d’être autre chose, parce que tu serais un monstre.’

La femme nouvelle a choisi. Elle a voulu être autre chose, être soi, conquérir une existence personnelle, compter pour une unité humaine et non plus seulement pour un fraction ou un zéro.

Et loi de devenir un monstre, elle s’élève ainsi à une vie plus haute et plus complète, entrainant l’humanité dans cette voie ascendante ».

« Le premier effet du féminisme et le plus important sera donc d’établir la justice, à la place de l’injustice, dans les relations de sexe à sexe, et, par suite, dans toutes les relations humaines. «

Prétendre que la femme émancipée, évoluant librement, ne sera plus femme, n'est ce pas avouer que la femme actuelle est le produit d'une culture forcée, contraire à sa nature?

Odette Laguerre, dans Pensée inédites, Le Petit Almanach féministe illustré de 1906

Odette Laguerre est optimiste : « L’émancipation sociale de la femme n’apparait plus, aujourd’hui, comme un rêve chimérique et irréalisable, bon pour servir de texte aux plaisanteries faciles des snobs, ou de dérivatif aux agitations de certains cerveaux détraqués. Les revendications féministes, accueillies au début par tant de railleries, par un si dédaigneux scepticisme, ont fait leur chemin dans l’opinion, elles se sont imposées par la force irrésistible de la raison, à mesure que progressaient, par le monde, les idées de justice et d’humanité qui sont l’honneur de notre temps. Ce dont on riait jadis, on le discute aujourd’hui, et, si vous le voulez résolument, on l’admettra demain. L’arme de l’émancipation féminine, le point de départ de toutes nos conquêtes, ce sera le bulletin de vote, ce sera le droit de suffrage accordé aux femmes. » (La Fronde, 8 octobre 1901).

Ou encore : » Voici que, dans la terre âpre et ingrate si durement défrichée par les premiers apôtres du féminisme, commence à germer la moisson de justice dont nos enfants récolteront les fruits. […] La discussion des principes semble close, l’ère des réalisations va s’ouvrir, et ce n’est plus dans le domaine inconsistant des théories sociologiques, mais sur le terrain solide des réformes législatives que va se transporter la lutte. » (l’Action, 4 aout 1906)

3/ Le pacifisme par l'éducation et le droit international

Tout ce qui favorise la compréhension mutuelle des peuples sert la cause pacifique

Odette Laguerre

C’est un des autres combats de sa vie.

Elle se dit patriote et écrit contre les militaristes.

Elle fustige ce qu’elle appelle le militarisme :

« On peut être patriote sans haïr ni mépriser les peuples étrangers, sans avoir le culte du sabre et l’idée fixe de la revanche, sans croire que Jules Lemaitre incarne l’âme de la France, M.Dausset la splendeur de Paris, et le général Mercier l’honneur de l’armée ; sans même être convaincu qu’il existe un honneur de l’armée de fabrication spéciale et de teint garanti, comme les pantalons rouges de nos troupes ; sans penser enfin, avec Joseph de Maistre et M.Henri des Houx, « que la guerre est un fléau utile à l’humanité… qu’elle donne l’essor aux industries, révèlent les génies, entretient les mâles vertus et l’esprit de sacrifice. » Tout cela, c’est du militarisme, ce n’est pas du patriotisme. […] Alors je le sais bien, la fusion se fera entre les races, les langues, les mœurs, les institutions et les intérêts vitaux, alors toutes les nations se mêleront pour ne former qu’une seule grande patrie. Mais cela se fera lentement, insensiblement, harmonieusement, par la force irrésistible de l’évolution sociale, et non parce que tu auras bouleversé les consciences et tué le sentiment national. » (La Fronde, 22 décembre 1901)

Elle appelle de ses voeux, après Renan et Hugo une confédération européenne.

En janvier 1903, un de ses articles de la Fronde pour le Désarmement gagne une certaine visibilité (un extrait de l’article est repris par un journaliste dont l’article est ensuite republié dans Le Signal, le Soir, le Public, La Nation et Paris) :

« Le problème à résoudre, celui qui, à l’heure actuelle agite les esprits, c’est le choix des moyens à employer pour que puisse librement se développer, s’affirmer, rayonnner sur le monde, le génie de la France. Sur quelle base édifier sa fortune ? En quel sens orienter ses destinées ? […] La France doit-elle être un Etat militaire, dominant par la force des armes, consacrant le plus clair de ses ressources à la préparation des œuvres de la mort ? Ou sera-t-elle une nation pacifique, créatrice et civilisatrice, tournant son effort vers les œuvres de la vie ? […] comment éclairer les cerveaux, libérer les consciences sans transformer l’Education nationale, établir enfin l’enseignement intégral à tous les degrés ? Et où trouver l’argent nécessaire à ces vastes réformes tant que le budget de la guerre continuera d’engloutir les trois quarts de nos ressources ? La France n’est pas seule à souffrir du régime absurde de la paix armée, et l’exagération monstrueuse des armements pèse lourdement aussi sur d’autres nations. Il n’est pas chimérique d’espérer que les grands Etats de l’Europe sentiront enfin le besoin d’arriver, par une entente diplomatique, à la réduction, sinon à la suppression de leurs charges militaires. […] J’ai vu la guerre de 70. Mon âme d’enfant a frémi et saigné de nos défaites. J’ai même conçu le projet grandiose d’imiter Jeanne d’Arc et suis partie un beau jour chaussée des bottes paternelles à travers la campagne neigeuse, pour délivrer Paris ! Je fus malheureusement arrêtée par un ruisseau transformé en torrent, qui me fit réfléchir sur les difficultés de cette expédition singulière et, finalement, m’invita à revenir sur mes pas. J’ai donc vibré de nos douleurs patriotiques. J’ai vécu et grandi dans le culte pieux, dans le déchirant souvenir des provinces perdues. Mais franchement je ne comprends qu’on puisse reprocher cette conquête à nos adversaires comme une iniquité et comparer l’annexion de l’Alsace Lorraine au portage de la Pologne ! La Pologne n’avait pas cherché la guerre. […] La France, elle a déclaré la guerre à la Prusse. Or, déclarer la guerre, c’est accepter ses risques, c’est reconnaître à l’avance le droit du vainqueur, c’est se résoudre à la loi terrible du Vae Victis ! La France vaincue a subi cette loi. Nous pouvons en gémir, mais non crier à l’injustice. L’iniquité, c’est qu’un peuple ait payé pour un homme, c’est que l’Alsace-Lorraine ait été la rançon des fautes de Napoléon. C’est l’absolutisme qui en fut cause, c’est l’absolutisme qu’il faut maudire ; c’est au régime impérial qu’il faut conserver une tenace rancune, et non à l’Allemagne. […] Ne peut-on espérer qu’en hâtant le règne du Droit, ou rendra plus réalisable l’utopie sublime d’Ernest Renan qui prévoir le jour où les peuples pourront choisir librement leur nationalité. »

Elle participe en septembre 1905 à un Congrès de la Fédération Universelle de la Libre Pensée (1880-1913) , à Paris, sur l’articulation de la paix et de la patrie et intervient :

« Si, lors de ce même congrès, Odette Laguerre proposa un vœu favorable au « programme de la Société de l’éducation pacifiste nettement opposé aux doctrines négatives de la patrie », à ses yeux, la patrie avait aussi des vertus, notamment la patrie française : « Nous pouvons rêver la fédération, mais non la fusion ni la destruction des patries. Surtout nous ne devons pas renier ni risquer d’affaiblir celle en qui s’accomplit, comme dans le cerveau du monde, la genèse des idées émancipatrices, en qui se développe avec le plus de puissance et de largeur le mouvement pacifique. Nous devons être Français d’autant plus ardemment que nous sommes plus humanitaires, puisque, jusqu’ici c’est la France qui a été la grande éducatrice de l’humanité et qu’avec elle disparaîtrait dans les brumes les plus épaisses l’espoir de voir triompher la pensée libre et pacifique »

L'enjeu d'une éducation pacifiste

Odette Laguerre se bat pour que les programmes scolaires valorisent moins les batailles et les conquêtes. C’est l’objet d’un livre, Pour la paix, qu’elle a écrit avec Madeleine Carlier et publié en 1905. Il sera écrit au sujet de ce livre :

« Nous espérons bien sincèrement que ce livre sera adopté dans toutes nos écoles élémentaires. Il servira à démarquer la guerre et à la montrer sous ses véritables couleurs, la guerre, la plus triste, le plus horrible fléau dont souffre notre pauvre humanité. […] Les horreurs de la guerre sont dépeintes sans exagération, car à ce sujet il est impossible d’éxagérer ou même d’arriver à la réalité. […] Les apôtres de la paix, Passy, Hodgson Pratt, Mme de Suttner, Belva Lockwood, Elie Ducommun et tant d’autres reçoivent le tribuat d’admiration que nos livres d’école accordent trop souvent aux conquérants et le mouvement pacifique est retracé dans ce volume depuis son origine. »

Ce livre sera remarqué par les pacifistes :

« Voici qu’en tout pays [les femmes] forment un bataillon sacré, un bataillon pacifique, pour lutter contre les survivances de l’antique sauvagerie ! […] En Allemagne, c’est Mme Bertha de Duttner qui s’écrie « Bas les armes ! » En Angleterre, c’est miss Hohbouse qui brave les outrages et les colères soi-disant patriotiques pour conter à ses compatriotes victorieux les tortures infligées aux femmes et aux enfants des Boers dans ces bagnes de la faim qu’on appela ‘camps de concentration’. En France […], il existe chez nous une association qui se nomme : La paix et le désarmement par les femmes. […] et j‘ai devant les yeux un petit livre dont je veux vous parler et qui porte ces deux signatures : Odette Laguerre et Madeleine Carlier. L’une des deux signatures est bien connue par la façon intelligente dont elle s’efforce de relever la condition matérielle et morale des femmes ; l’autre a fait ses preuves de dévouement et d’héroïsme dans les jours rouges des massacres d’Arménie. […] Perpétuel contraste entre les conquérants, pillards, incendiaires, massacreurs, poursuivant sur un lit de cadavres leur marche triomphale, et les inventeurs, les savants, les artistes, qui ont donné leur force et leur vie pour la vérité, pour la beauté, pour le bien de leurs contemporains et de leur descendants ! Comment ferais-je pour ne pas approuver ce déplacement de valeurs dans l’estimation des grands hommes ? » (dans le « feuilleton de la Petite République du 10 avril 1905 » Les femmes et la paix, par Georges Renard)

Odette Laguerre croit au pouvoir de l’éducation contre la guerre :

« Aujourd’hui, c’est le livre qui combat la guerre ; c’est par lui que les peuples […] arrivent à se connaître et finiront par s’aimer […]. Vous verrez que le livre sera plus fort que le canon et qu’un jour il [le] fera taire ». (thèse de Mélanie Fabre, page 520)

L’éducation pacifiste est respect de la vie :

» Nous demandons qu’on fasse comprendre à l’enfant qu’il n’y a pas deux morales, une pour les nations et une pour les individus. Qu’on le pénètre du sentiment de la fraternité humaine envers tous les peuples de la terre, sans distinction de race ou de couleur. Qu’on lui inculque le respect de la vie, non-seulement de la vie humaine, mais même de celle des animaux, cherchant ainsi à abolir l’instinct de la destruction. Dans le choix de l’imagerie, dans la direction des jeux, comme dans tout son enseignement, l’éducateur ne perdra jamais de vue qu’il veut former des cœurs pacifiques ; mais par des cœurs pacifiques, on n’entend point des cœurs pusillanimes. Nous désirons que l’enfant ait le sentiment de ses droits et de la dignité des autres […] En outre, l’éducateur démontrera que la guerre n’est point un mal inévitable, et que les discordes des gouvernements peuvent être réglés par l’arbitrage, comme celles des particuliers le sont par les tribunaux. […] Nous ne comptons pas sur les Amazones de la Patrie française pour patronner ces œuvres d’esprit libéral et humanitaire. Mais nous comptons sur les femmes qui comprennent leur mission sacrée, leur mission d’apaisement, de désarmement, et qui pourraient adopter comme devise le mot charmant et sublime de l’Antigone antique : je m’unis à l’amour et non pas à la haine. » (La Fronde, 1er juin 1902, au sujet de la Société pour l’éducation pacifique présidée par Frédéric Passy, prix Nobel de la paix en 1901)

L’éducation pacifiste doit être basée sur une meilleure connaissance de l’autre, de son histoire, de sa religion et de sa langue (en plus de la connaissance de l’esperanto).

Les programmes scolaires d’Odette Laguerre témoigne de sa volonté de faire de l’éducation une ouverture au monde :

« Déjà, dès 1888, dans le Journal des instituteurs, elle rompait avec la vulgate volontiers antimusulmane de l’école républicaine de l’époque, alors que la colonisation au Maghreb battait son plein et que les conquêtes des armées françaises se faisaient dans la brutalité et la répression. Dans une leçon rédigée par Laguerre pour le Cours supérieur – les élèves de 11 à 13 ans destinés au Certificat d’études, Mahomet, l’islam et la civilisation arabe sont présentés dans une perspective emprunte de respect : « Les Arabes étaient loin de la barbarie qui avait caractérisé les envahisseurs germains. Ils cultivaient l’astronomie, la géométrie, l’algèbre, l’arithmétique… » Pour elle, la naissance de l’Islam n’est pas systématiquement à mépriser, ni à dénigrer, mais à resituer dans l’ensemble des grandes civilisations du monde : « Malgré ses imperfections, l’œuvre de Mahomet est une grande œuvre. Il a fait vivre sous une loi meilleure et plus douce des millions d’homme ». Perspective assurément décalée au regard de l’époque coloniale contre laquelle Odette Laguerre s’élève. »

Toujours dans un objectif pacifiste, elle condamne l’antisémitisme : « De tous les mauvais sentiments causés par l’ignorance et le fanatisme, la haine des Juifs a été l’un des plus violents ». Dans Pour la paix, Odette Laguerre évoque les ravages causés par l’antisémitisme moderne, en évoquant notamment le pogrom de Kitchineff en 1903. À ce propos, Odette Laguerre souligne le rôle pionnier de la France, en rappelant que la Révolution française a la première intégré les Juifs à la nation en 1791 : « Les Juifs français ne sont pas plus des étrangers que les protestants français. Ils sont des citoyens comme les autres. Ils ont donné à la France des hommes illustres. » (thèse de Mélanie Fabre, page 519)

Oh comme je partage votre horreur, votre dégout de la guerre, votre désir de la voir à jamais muselée par l’accord des peuples et le bon sens des hommes civilisés. Malheureusement il reste encore trop de sauvages au cœur même de la civilisation. [...] Je crois, j’espère que les grandes nations d’Occident on enfin compris que l’ère des guerres doit être close et auront la force et la sagesse de se grouper pour imposer l’arbitrage international comme moyen de résoudre les conflits".

Odette Laguerre, lettre, 1920

Le choix du droit international

En plus de l’éducation pacifiste, c’est par le droit international que pourra être mis fin à la guerre.

L’arbitrage international permettra de régler pacifiquement les conflits : « Contre la guerre, des voix s’élèvent, des consciences protestent, des ligues se forment, de plus en plus nombreuses. L’idée d’un grand tribunal d’arbitrage, réglant pacifiquement les conflits européens, fait son chemin dans l’opinion.

[…] Quelque chose de nouveau est entré dans les âmes : le sentiment du droit international… » (La Fronde, 7 mars 1902). Elle salue dans la Fronde toutes les initiatives qui vont en ce sens (sur la conférence internationale pour une législation internationale du sucre). Elle fait état des propositions de négociations sur l’Alsace-Lorraine : échange contre une colonie (ce qui montre la spécificité de l’anticolonialisme d’Odette Laguerre basée plutôt sur ses réalités que ses principes), transformation en une zone neutre…

Contre la violence coloniale (et pas le principe des colonies)

Odette Laguerre dénonce dans La Fronde les dérives de la colonisation française en Indochine (La Fronde du 31 janvier 1902 et du 31 janvier 1903). « Elle condamne les brutalités que les missionnaires catholiques feraient subir aux païens. Elle accuse l’administration française de couvrir les exactions perpétrées par les missionnaires et s’insurge qu’en vertu de l’ambition coloniale, la propagande catholique soit « subventionnée par le gouvernement de la République » (thèse de Mélanie Fabre, page 525)

« Dans Pour la Paix, […] Odette Laguerre considère ainsi que l’expansion coloniale a été « jusqu’ici désastreuse pour les races indigènes asservies [parce qu’elle a] entraîné pour elles des souffrances […], une destruction partielle, et parfois une disparition totale ». Elle évoque les crimes perpétrés par les Anglais en Inde, mais aussi les innommables tortures pratiquées au Congo belge. Elle déclare : « On croit rêver devant ces tableaux d’horreur, et l’on ne peut admettre que de tels crimes soient accomplis, de nos jours, par des hommes qui se disent civilisés ». Mais l’auteure de Pour la Paix ne fait pas que dénoncer les crimes commis par les nations voisines de la France. En citant Jean-Marie de Lanessan, qui préside en 1905 la commission chargée du rapport Brazza sur les sévices perpétrés au Congo français, elle démontre que la violence est partout dans les colonies : « L’homme le plus civilisé [y] devient […] comparable aux enfants dans leurs relations avec leurs animaux domestiques ! »

Du pacifisme au rejet de la peine de mort

Son pacifisme, présenté comme une réponse à la loi de vie contre la loi de mort, inclut la lutte contre la peine de mort : » la loi de mort, c’est l’attentat à la vie humaine légitimé par les codes ou pour la morale sociale. C’est d’abord le meurtre collectif, le plus monstrueux parce que le plus énorme : la guerre, non-seulement admise encore comme une nécessité, mais considérée par beaucoup comme une école d’héroïsme et d’abnégation, comme un acte grandiose, comme un geste magnifique. C’est ensuite le meurtre juridique, sanctionné par les tribunaux, la peine de mort prononcée contre des hommes jugés coupables par des juges faillibles et sujets à l’erreur… c’est aussi la torture abolie de notre Code criminel, mais qui subsiste dans nos bagnes militaires et se perpétue par les poucettes, le bâillon, la crapaudine et tous les hideux supplices encore pratiqués dans nos compagnies disciplinaires d’Afrique. C’est enfin le duel, cette coutume d’origine barbare, qui, des temps féodaux, est venue jusqu’à nous, avec le préjugé absurde et sauvage, que l’honneur compromis se lave dans le sang ! Et le sang, dans quoi se lave-t’il ? Demandez à Lady Macbeth. […] C’est cette loi qui consacre et justifie toutes les oppressions et toutes les tyrannies, qui voudrait éterniser toutes les inégalités, qui laisse anéantir la nationalité finlandaise, après celle de la Pologne, qui permet l’égorgement des Arméniens, qui autorise les persécutions contre les Juifs, qui maintient, comme ses plus fermes appuis, les dogmes et les confessionnaux, et dresse des Sacrés-Coeurs géants pour envelopper d’ombre les âmes dociles et les faibles cerveaux. […] La peine de mort n’est pas encore abolie chez nous, mais tous les esprits généreux réclament cette abolition et on la devine prochaine » (La Fronde, 7 mars 1902).

4/ La libre pensée

Odette Laguerre est anti-cléricale. Elle ne se marie pas à l’église. La défense de la libre pensée est très présente dans ses écrits notamment entre 1900 et 1905. C’est le contexte des débats avant la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Elle considère que l’église catholique est devenue un obstacle au progrès social et qu’il faut lutter contre le cléricalisme.

« En 1902, Odette Laguerre se prononce elle aussi en faveur de l’exclusivité de l’enseignement par l’État contre Charles Péguy et Charles Guieysse, partisans de la liberté absolue. Sans cela, l’enseignement clérical, « avec l’appui intéressé des possédants, continuerait à s’imposer aux prolétaires et triompherait, non par la puissance des idées, mais par celle de l’argent ». Réutilisant le vocabulaire révolutionnaire, la frondeuse proclame que l’abrogation de la loi Falloux est une mesure de salut public en contexte de crise politique : « Elle nous apparaît, en outre, comme une mesure féministe, propre, en favorisant l’affranchissement intellectuel de la femme, à lui faciliter la conquête de ses droits politiques ». […] « Tant qu’elle ne sera pas affranchie du joug de l’Église, n’espérez pas lutter victorieusement contre les puissances de la réaction. Et tant qu’elle ne sera pas citoyenne, n’espérez pas former de libres citoyens. Tout ce que vous ferez par l’École ou par le Lycée sera détruit par la famille si la femme n’est pas l’auxiliaire de votre œuvre » (thèse de Mélanie Fabre, page 388)

Odette Laguerre appelle de ses vœux l’avènement d’une « Morale de l’Avenir » en remplacement de la morale régnante, qui vénère « le sabre, le goupillon et le billet de banque » (La Fronde, 10 décembre 1901) : » La morale régnante, née du triste dogme catholique, traite l’homme comme un animal malfaisant, dont il faut limer les dents, rogner les griffes, et que, de la naissance à la mort, il est nécessaire de réprimander, menacer, fouailler, terroriser, ligoter, museler, entourer de pions et de gendarmes, de chaînes, de grilles, de murs et de barrières de toutes sortes. Elle ne croit pas à la possibilité de réaliser le Bien ici-bas, elle ne croit qu’au Mal, et par son pessimisme décourageant, elle détache l’homme de sa vie et de ses semblables, pour ne lui laisser d’autres espérance que celle d’un au-delà meilleur. […]

La morale réglante est un arsenal bourré d’injonctions et de défenses, de Il faut et il ne faut pas, de lois et de règles parfois contradictoires et variables, « vérité en-deça des Pyrénées, erreur au delà ». La morale nouvelle est un temps, fondé sur le marbre incorruptible de la sincérité, un temple ouvert à tous, où chacun peu communier librement avec son Idéal et se faire à soi-même son Dieu et sa Loi. Elle ne multiplie point les vains préceptes, elle répète seulement aux hommes, après Saint-Jean : « Aimez-vous les uns les autres » ; après Victor Hugo « la bonté contient les autres choses. »

Et en prolongement : « A l’idéal chrétien de la Charité qui agenouillait l’obligé devant le bienfaiteur, qui disait à celui-ci : secours tes semblables par l’amour de Dieu et pour mériter le ciel, la solidarité a substitué un idéal nouveau qui fait de l’assistance mutuelle un simple devoir de justice et de raison, vivifié par le sentiment de la fraternité. Elle dit à tous les hommes : aimez-vous, secourez-vous parce que vous avez besoins les uns des autres, parce qu’en vous unissant, vous rendrez votre vie meilleure et plus belle. »

Elle se revendique de la libre pensée, qu’elle définit ainsi : » Il ne faut pas confondre, comme on le fait encore trop souvent, la pensée libre avec l’incrédulité pure et simple, encore moins avec cet anticléricalisme étroit et intolérant qui est une passion bien plus qu’une opinion. La libre pensée, c’est un acte de foi dans la raison et un acte de révolte contre tout ce qui l’opprime : dogmes, traditions, préjugés, esprit d’autorité. » (la Fronde, 25 septembre 1902)

Elle propose de remplacer les messes par des causeries dans les maisons du peuple, les universités populaires, les bourses du travail et les fêtes religieuses par des fêtes laïques : fête des bambins plutôt que Noël et fête du printemps et de l’amour plutôt que Pâques (La Fronde 6 novembre 1902).

Dans une lettre à Mireille Godet (décembre 1923), elle écrit : » La mort vraiment surpasse l’homme et l’écrase. C’est la seule chose que son esprit n’admette pas, ne comprenne pas. Et cette révolte perpétuelle contre une fatalité misérable suffit à expliquer toutes les religions, à nécessité tout au moins les consolantes doctrines d’un au-delà et d’une survie…Sans croire à rien je me sens tellement entourée par la pensée de mon cher disparu […] Et surement vous avez la même impression en pensant à votre mère, et vous la sachez présente sans pouvoir ajouter foi aux croyances spiritualistes ».

5/ Entre socialisme et solidarisme

Contre le pouvoir du « sabre, du goupillon et du billet de banque », Odette Laguerre appelle le pouvoir de la responsabilité (la Fronde, le 10 décembre 1901).

Contre la Loi de mort, elle voit émerger une « force éparse et confuse encore, qui est à la fois une force de destruction et une force de création, elle a un nom, elle s’appelle le Socialisme. […] Dans le domaine des luttes sociales, l’évolution s’accomplit aussi : l’émancipation du prolétariat a commencé par la conquête du droit syndical et du droit de grève, par la création des Bourses du travail, des Coopératives et des Universités populaires, par les lois d’assurance sociale et les lois sur le travail. (La Fronde 7 mars 1902)

« Seul l’idéal socialiste me paraît capable de donner aux hommes et le goût et l’intelligence de la vie, seul il me paraît capable d’enfanter une activité puissante et joyeuse. Par idéal socialiste, j’entends la vision d’une société meilleure, fondée sur le développement de l’universelle solidarité, sur le travail de chacun pour le bien de tous. Par propagande socialiste, j’entends le progrès de toutes les œuvres de solidarité ayant pour but l’émancipation du prolétariat. » (La Fronde, 6 septembre 1902)

Elle écrit à Marguerite Durand : « Je ne connais rien de beau comme des aspirations d’humbles âmes à s’élever par l’éducation, c’est ce qui m’a rendue socialiste. » (lettre du 16 mars 1903)

Elle n’est pas tentée par l’anarchisme chère à Nelly Roussel ni par le communisme : « Quant à la propagande anarchiste je ne vois pas, je vous l’avoue, qu’elle mène à d’autre chose qu’à un état de guerre permanent qui ne serait pas plus agréable que les guerres nationales. Les actes de violence, qu’ils soient produits par un sentiment de révolte individuelle ou commandés par des chefs despotiques ne sauraient être envisagés comme des moyens avouables et bienfaisants, et il m’est difficile de placer le bolchevisme au dessus du zarisme ou du kaiserisme. » (lettre à Nelly Roussel en 1920).

Le parti SFIO (Section Française de l’Internationale Socialiste, ancêtre du Parti socialiste) a ses faveurs en 1931 : « Le parti socialiste SFIO est encore celui qui se rapproche le plus de mes idées pacifistes, féministes et même économiques. Saura-t-il le moment venu les appliquer et aussi les élargir à la mesure des horizons nouveaux que découvre la rapide évolution de l’humanité civilisée ? » (lettre à Marguerite Durand, 1931)

Puis : « Les jeunes se désintéressent de la chose publique et semblent murs pour une dictature quelconque, Mussolini ou Trotsky. La liberté, c’est comme la santé, on ne l’apprécie qu’après l’avoir perdue ! … Les vieux qui ont connu l’Empire aiment la République, mais les jeunes qui ne connaissent que la République n’en voient que les défauts et n’appréhendent pas un changement de régime. » (lettre à Mireille Godet en décembre 1923)

Si elle crédite le bloc de l’Est de conditions de vie meilleures (informée par le mari de sa petite-fille Yvette qui est un communiste polonais) : « les conditions du ravitaillement ne favorisent guère, malheureusement les affaiblis. Le pain qu’on nous offre en ce moment, et la viande qu’on ne nous offre pas, ne sont pas de nature à vous remonter ! Peut-être est on mieux pourvus à Paris, mais ici on manque de tout et les jardins calcinés ne produisent rien ! De mémoire de Bugiste, on n’a vu pareille sécheresse…

La vie paraît plus ardente et le ravitaillement meilleur dans les pays amis et voisins de la Russie soviétique quand dans les autres parties de l’Europe… » (lettre à Mireille Godet du 4 septembre 1947) ; elle critique aussi ce qui se passe dans le Bloc de l’Est : « J’approuve certainement beaucoup de points du programme communiste, mais je n’aime point les méthodes staliniennes employées pour conquérir le pouvoir et pour éliminer tout ce qui n’est pas marxiste et orthodoxe. […] Il faudrait qu’il en fit de même pour tous les humains et qu’au lieu d’être une contrainte dont on se débarrasse le plus vite possible, la tâche de chacun fut son œuvre de prédilection. Alors seulement il n’y aura plus d’exploiteurs et d’exploités. Mais sera-ce possible ? En tous cas on s’y achemine par l’éducation nouvelle, la recherche des aptitudes de l’enfant et le préapprentissage de tous les métiers. » (lettre à Mireille Godet du 12 janvier 1948).

Son socialisme reste teinté de sa classe sociale et d’une forme de conservatisme, et son ton est parfois condescendant envers les ouvrières et les paysannes qu’il faudrait éduquer dans la moralité.

Avertissement!

Nous reprenons sur cette page Internet les idées d’Odette Laguerre et notamment celles qui nous semblent avoir encore du sens aujourd’hui. Mais Odette Laguerre, dont la plupart des textes ont plus de 100 ans, a aussi porté des idées que nous ne voulions pas mettre en avant : mission de civilisation des Européens dans le reste du monde à travers la colonisation qui fait écho à celle d’éducation par les bourgeois-es des paysan-nes et des ouvrièr-es, qu’il faut sortir de l’alcoolisme ou de l’influence de l’église (mépris de classe).