Marie-Odette Garin de la Morflan naît le 7 novembre 1860 à Constantinople (même s’il est marqué 1861 sur sa tombe).

Sa mère, Hélène Vaume a grandi en Crète où son père était médecin.

Le père d’Odette, René-Louis-Charles Garin de la Morflan, était secrétaire d’un haut fonctionnaire de l’Empire ottoman, gouverneur de l’île, qu’il suit ensuite à Constantinople. « Joueur invétéré, sa famille l’avait éloigné de France, en lui trouvant un tout petit poste dans la Carrière. » (Souvenirs in extremis de Yvette Raymond). Les Garin de la Morflan sont installés dans le Valromey depuis plusieurs générations, un quartier d’Artemare porte d’ailleurs leur nom.

Odette Laguerre « nourrissait un désir ardent qui resta inassouvi jusqu’à sa mort de revoir le Bosphore et Sainte-Sophie » (qu’elle a quitté à l’âge de deux ans, mais peut-être y-est-elle ensuite revenue? Elle écrit pour la Fronde un texte sur ses souvenirs d’enfants de vacances en Crête où habitaient les parents de sa mère et des réceptions cosmopolites que sa grand-mère donnait. Elle a peut-être passé également des vacances à Constantinople). Elle lisait à sa petite fille les Mille et une nuits (dans Souvenirs in extremis de Yvette Raymond).

René-Louis-Charles Garin de la Morflan et Hélène Vaume, ses parents, se marient civilement en 1862 à Paris, deux ans après sa naissance, ce qui montrent un certain libéralisme. Ils tiennent aussi à l’éducation de leur fille. Odette entre dans un cours privé (chez Mademoiselle July : on n’a pas trouvé plus d’informations). Elle apprend le piano, la peinture et même la sténographie (écriture rapide). Elle a un libre accès à la riche bibliothèque paternelle.

Elle vit en région parisienne la guerre contre la Prusse. Elle racontera : » J’ai vu la guerre de 70. Mon âme d’enfant a frémi et saigné de nos défaites. J’ai même conçu le projet grandiose d’imiter Jeanne d’Arc et suis partie un beau jour chaussée des bottes paternelles à travers la campagne neigeuse, pour délivrer Paris ! Je fus malheureusement arrêtée par un ruisseau transformé en torrent, qui me fit réfléchir sur les difficultés de cette expédition singulière et, finalement, m’invita à revenir sur mes pas. J’ai donc vibré de nos douleurs patriotiques. J’ai vécu et grandi dans le culte pieux, dans le déchirant souvenir des provinces perdues ». C’est peut-être ce qui nourrira ensuite son pacifisme.

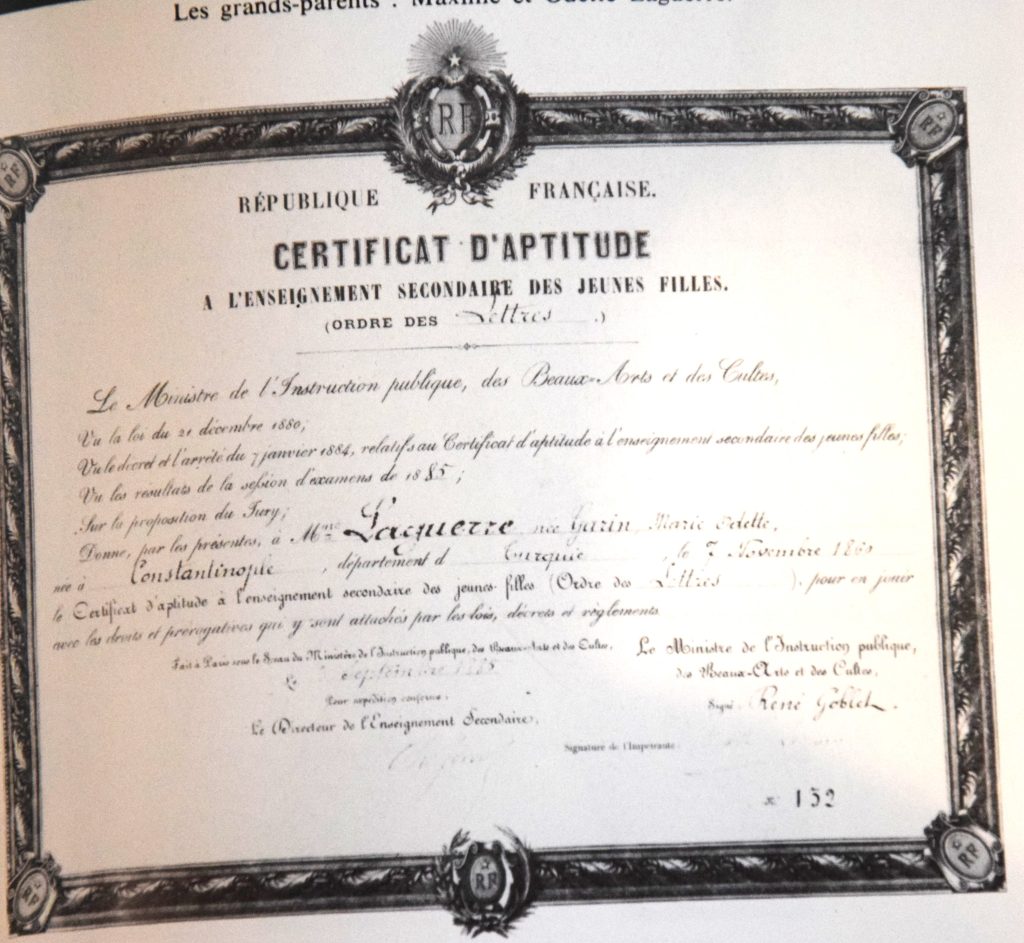

Son père meurt en 1878. Dans ces nouvelles conditions économiques, elle devient institutrice privée pour deux jeunes filles. Elle commence des études littéraires à la Sorbonne. Odette Laguerre se présente à la première session du concours de professorat des lettres ouvert aux femmes, suite à la création des lycées pour filles en 1880 (78 ans après les lycées pour garçons) et obtient son diplôme (brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire des jeunes filles) en 1885 (un article mentionne cette formation en 1881, mais le brevet dont nous avons la photo a bien pour date 1885 ; selon un article publié dans la Société savante Le Bugey, elle est deuxième de sa promotion).

Odette Laguerre fréquente avec ses parents le salon du docteur Emile Laguerre (dont le fils est ami avec le frère d’Odette?).

Elle y fait deux rencontres importantes :

Madame Raymond, directrice du journal La Mode illustrée (100 000 abonnés). Odette y devient journaliste en 1878 (selon une source ; les premiers articles disponibles en ligne signés par Odette Laguerre datent de 1891).

Henri-Maxime Laguerre, fils de l’hôte (et lycéen à Condorcet comme son frère René). Odette et Henri-Maxime se marient à Artemare civilement le 11 octobre 1884.

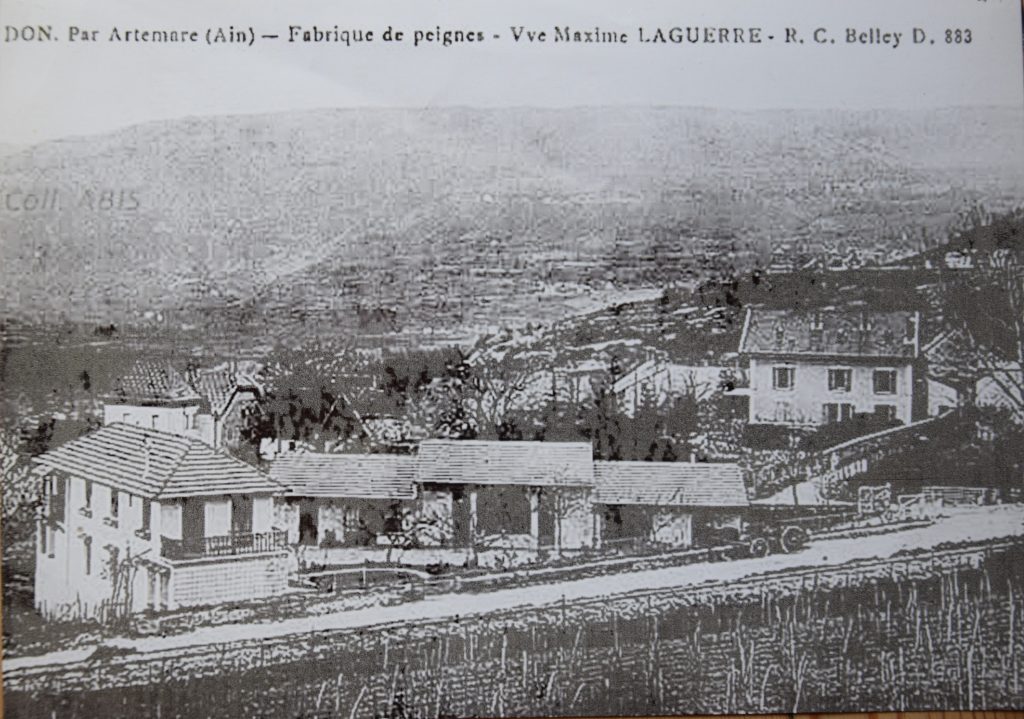

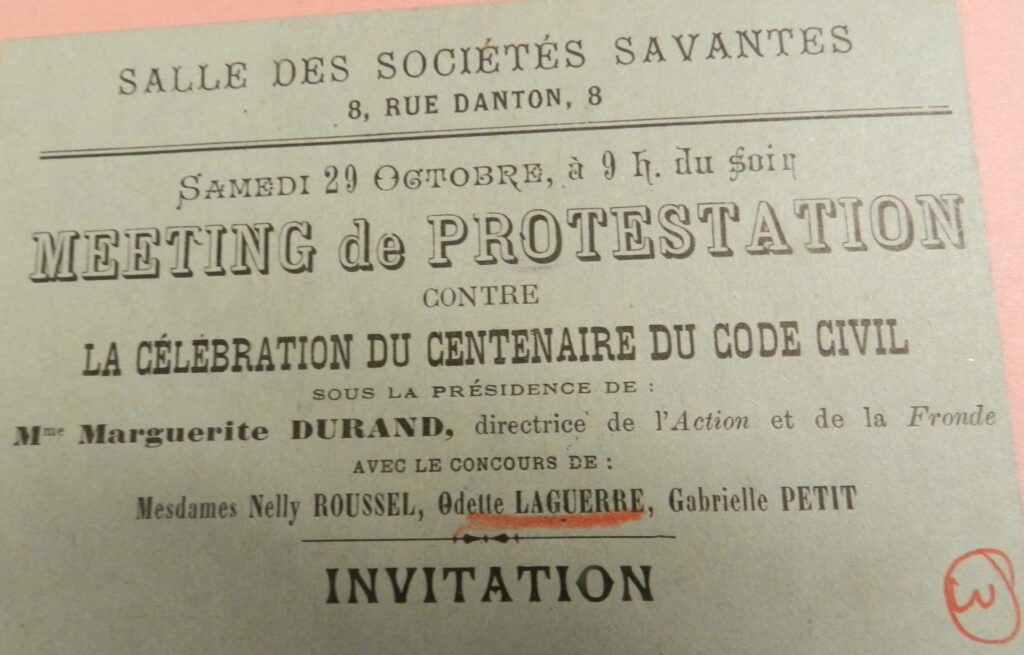

ci-dessus : Odette Laguerre (photo prise par la Bibliothèque féminine et féministe de Paris), son diplôme, l’usine de Don (actuellement et à l’époque), les ouvrier-es de l’usine de Don, l’usine de transformation de la corne au Moulin de Rajan, maison de Ceyrvérieu (« le chalet »), de Belmont et du Mont, tombe d’Odette Laguerre à Artemare, portraits de Nelly Roussel et de Marguerite Durand ; publicité pour la Révolution au Royaume des Bonbons ; flyer pour le meeting de protestation contre le Code civil

Elle tient, pour la Mode illustrée, la Chronique de l’instruction, entre 1891 et 1898, dans laquelle elle conseille des méthodes et des ressources pour transmettre sciences naturelles, histoire, littérature, géographie et « hygiène » (qu’on pourrait définir comme travaux manuels ou développement du corps et du mouvement. En effet, elle estime que l’éducation du corps et de l’esprit doivent être liés). Elle signe ses articles comme « professeur de l’enseignement secondaire de jeunes filles ». Elle développera ces textes dans un livre en trois tomes : L’enseignement dans la famille.

« Laissant de coté le petit journal Jean-Pierre sur lequel je reviendrai, c’est à la Mode illustrée de Madame Emeline Raymond, qui eut son heure de célébrité et connut un grand succès surtout en province et aux colonies, que je fis mes débuts, par des articles destinés surtout à l’Enseignement de la famille, c’est à dire aux mères et aux éducatrices éloignées des grandes villes et des établissements scolaires. Ces articles portaient principalement sur l’éducation ménagère, sur l’enseignement de l’hygiène et aussi sur les premiers soins à donner en cas d’accidents, ainsi que sur la puériculture, ceux-ci à l’intention des jeunes mères ou apprenties infirmières. J’en ai gardé le titre et l’esprit dans les deux volumes que publia la maison Firmin-Didot et qui contenaient un programme complet et détaillé à suivre pour les éducatrices » (journal).

En parallèle, elle corrige les devoirs d’élèves qui suivent par correspondance les cours Garnier-Gentilhomme.

Elle commence à envoyer des articles à la Fronde en 1901, journal féministe qu’elle lit. Elle a également besoin de nouvelles sources de revenus.

« Le mouvement le plus moderniste, le plus représentatif de la politique au féminin est incontestablement celui qu’incarnent Marguerite Durand (1864-1936) et son journal La Fronde dont le premier numéro, tiré à 200 000 exemplaires, paraît le 9 décembre 1897 : un quotidien, dirigé, administré, rédigé, composé par des femmes » (l’histoire du féminisme de Michèle Riot-Sarcey).

Elle rencontre Marguerite Durand, actrice et journaliste, fondatrice de ce journal, après un spectacle à Lyon (une pièce de Molière), en 1903 selon son journal. (L’aurait-elle même rencontrée avant? En effet, Marguerite Durand a été mariée entre 1888 ou 1892? et 1895 à Georges Laguerre : cousin de Maxime Laguerre, il était marié à la soeur de Maxime entre 1882 et 1887, puis à la veuve du frère d’Odette Laguerre en 1895. Est-ce que la réputation de Georges Laguerre, homme politique qui a soutenu le boulangisme avant de se retourner contre le Général Boulanger incite Odette Laguerre a s’en distinguer? De plus elle envoie des articles depuis 1901 et a remplacé Clémence Royer dans le comité de rédaction en 1902.)

« Le hasard d’une journée théâtrale organisée par le théâtre français me permit de rencontrer à Lyon Marguerite Durand ». « Je n’avais eu jusqu’alors aucune relation personnelle avec Marguerite Durand, mais j’approuvais ses idées féministes. J’admirais la Fronde et je m’y étais abonnée » (journal).

Elle lui a fait parvenir une lettre dans lequel elle se présente : « Madame, s’il vous convenait d’accorder demain quelques minutes d’entretien à une bourgeoise, féministe quoique heureuse en ménage, et socialiste, quoique privilégiée, vous feriez grand honneur et grand plaisir à une lectrice enthousiaste de La Fronde et vous me permettriez peut-être grâce à vos conseils, d’utiliser une très sincère mais très inutile ardeur de propagande qui se consume sur place dans le petit trou d’Artemare » (archives du fonds Marguerite Durand).

« Marguerite Durand me reçut très cordialement. ‘Mme Odette Laguerre ! S’écria-t-elle, mais je vous connais depuis longtemps ! J’ai eu pour mari Georges Laguerre, qui est votre cousin et m’a fait le plus grand éloge de vos dons et de vos talents. Envoyez nous des articles pour la Fronde ». (extrait de son journal ; en fait elle a déjà commencé, sans avoir rencontré Marguerite Durand, à envoyer des articles depuis 1901)

« Toute émue et rougissante devant cet excès d’amabilité, je promis d’envoyer un article que je composais déjà, dans ma tête, en réponse à Daniel Lesueur (pseudonyme de Jeanne Loiseau, femme de lettres) qui dépréciait le rôle de la raison dans l’essor du progrès humain et ne voyait de grand et de beau dans l’histoire que les faits et les hommes produits par l’enthousiasme et la foi, c’est à dire par le sentiment. Je n’eus pas de peine à réfuter ces sophismes et c’est au nom de Descartes, c’est à dire de la raison pure, que je combattis Daniel Lesueur et n’eus pas de peine à le vaincre… sinon à le convaincre. Au fond, il est certain qu’il faut l’accord de la raison et de l’enthousiasme pour que s’accomplissent les grandes réussites du progrès humain… ». (journal)

Odette Laguerre contribua à la Fronde entre 1901 et 1903, en envoyant un article par semaine puis par mois, quand le journal, à cause de difficultés financières, devient le supplément mensuel d’un nouveau quotidien républicain L’Action jusqu’en mars 1905. Elle remplace Clémence Royer à sa mort dans le comité de rédaction à partir de 1902.

« Vous m’avez demandé surtout des articles de doctrine (politiques ou féministes). Je vous prierai de me laisser aborder parfois les questions sociales qui me paraissent, de plus en plus, appelées à dominer et même à absorber la politique proprement dite » (lettre à Marguerite Durand du 28 février 1902).

Marguerite Durand relance ensuite la Fronde quelques mois en 1914, puis le tente sans y parvenir en 1922 (Odette Laguerre, sollicitée, lui répond : » c’est avec plaisir que je vous enverrai quelques articles écrits par une industrielle qui aime ses ouvriers et commence à connaître son affaire, ou par une campagnarde qui aime les champs et la culture. Vous savez que j’ai perdu mon amie chérie Mme Souley-Darqué et que mon mari est immobilisé par une maladie chronique bien douloureuse. La vie n’est pas drôle, mais je l’aime tout de même, et je reste, comme vous, de celles qui luttent, qui vibrent, qui marchent. Jusqu’au bout. »

Et encore une fois, en réussissant cette fois-ci à partir de 1926 (et jusqu’à 1931?) : Odette Laguerre y reprend ses contributions (au moins entre 1926 et 1928). Elle s’occupe aussi du secrétariat : placement dans des sociétés féministes de France et de Suisse (à partir de 1931 suite à un contact avec l’association cantonale vaudoise du Suffrage féminin) et dans des librairies.

Ses contributions ont pour thème l’éducation, le féminisme, le pacifisme et le socialisme mais aussi la situation politique internationale (Indochine, Islande, Angleterre, Suisse, Russie…) ou les arts (centenaire de la mort de Berlioz…).

Elle fait parfois écho à sa vie dans l’Ain (le féminisme au village ou sur la conférence qu’elle a donné à Belley à l’invitation du sous-préfet en 1902 et qui a réuni 500 personnes).

Ses articles sont très souvent publiés à la Une et en tant que premier article.

Certains de ses articles ont une audience particulière (on voit sur Retronews qu’ils sont commentés ou repris dans d’autres journaux) : elle critique le « régime », les « méthodes », et les « programmes des écoles normales d’institutrices (réception de lettres à la Fronde et commentaires dans L’école nouvelle) ; elle fait campagne pour que les femmes puissent être nommées Déléguées cantonales des écoles, avec la Fronde et deux autres journaux le XIXe siècle et Le Rappel, fondé à l’initiative de Victor Hugo, lui font écho (1904). Pareil quelques mois plus tard pour que des femmes du corps enseignant soit décorée de la Légion d’honneur, au même titre que les hommes, réclamation reprise dans les mêmes journaux, et aussi dans Les Nouvelles, journal d’Alger et le Progrès de Sétif. Ou avec un article sur le Suffrage des femmes relayé dans le Journal, le bulletin du Conseil des femmes, le Soir, commenté dans le Bulletin trimestriel de la maçonnerie mixte en France et à l’étranger (bulletin des Francs-Maçons : est-ce qu’Odette Laguerre en était membre?) et critiqué dans un livre de William Vogt Sexe faible : une riposte aux exagérations, aux absurdités et aux utopies du féminisme. Sa prise de parole pour la réforme du Code civil lui attire les critiques des Annales catholiques ou de Léon H. dans « Le mensonge du féminisme« .

Elle participe à des événements à la fois au nom de la Fronde ou de l’Action et comme oratrice, par exemple au Congrès de la Ligue de l’enseignement (en 1902 et 1903), au Cercle des études sociales Etienne Dolet, à la Société d’encouragement aux écoles laïques, à l’hôtel de ville de Nantua, à la section lyonnaise de la Fédération abolitionniste de la police des mœurs, à l’Union de Pensée féminine, à la Bourse du travail, au Cercle populaire de la Guillotière (en 1903), au Groupe français d’études féministes, à la société de Libre pensée de Ceyzérieu (Ain)(en 1904), au Congrès de la libre pensée (1905), au Collège libre des sciences sociales pour lequel elle propose, avec son amie Marguerite Souley-Darqué, une conférence sur le bonheur social (1905), au Congrès des droits de la femme (1908), à l’occasion des 40 ans de la Fronde (1937), pour L’Union française pour le Suffrage des femmes de Chambéry (1939)

Elle aura d’autres collaborations, ponctuelles ou suivies, dans des journaux nationaux Pages libres (nées dans le sillage des Universités populaires, marquées par l’idéologie socialiste), le Journal des instituteurs (dans lequel elle publie la fable L’Amour et le Code « un dialogue des plus piquants entre ces deux puissances » selon La Mayenne), les Annales de la Jeunesse Laïque (« Faire l’éducation républicaine des jeunes générations de notre pays, tel est le but que se sont proposés d’atteindre les fondateurs »; journal qui a une certaine aura, son sommaire étant à chaque fois relayé par plusieurs journaux; une de ses contributions s’appelle Bonne d’Amérique; nous n’avons pas encore eu accès aux textes) dans lesquelles elle tient une chronique féministe, l’Education sociale, la Française (journal hebdomadaire du Conseil national des femmes françaises), le Bulletin de la Ligue de l’enseignement, L’Instituteur Républicain, Jean-Pierre (bi-mensuel pour enfants de 7 à 14 ans pour lequel elle a rédigé en 1903 une Légende papoue), l’Européen, la Femme Affranchie, la Nouvelle humanité ; ou locaux « à des fins de propagande » : l’Eclaireur de l’Ain, le Progrès, le Jura socialiste, le Courrier de l’Ain.

Elle réagit à des articles publiés dans les autres journaux par des lettres et répond aux sollicitations d’autres journaux (sur la contraception, sur la question Sommes-nous plus heureux?)

Pour l’anecdote, en 1906, elle écrit un article « La femme au foyer » pour le journal Le Réveil des tisseurs : organe du Comité général pour le relèvement des salaires du tissage :

« il faut détruire les préjugés contre le travail ménager. L’épouse doit être une compagne qui conseille et comprend, et non une servante serviable et gratuite. »

Cette citation est reprise par une chercheuse en 1992 qui s’interroge si Odette Laguerre n’était pas le pseudonyme d’un homme conservateur.

Après son retour en région parisienne, elle se remet à l’écriture : « Je vous remercie de tout ce que vous m’écrivez avec une gentillesse qui n’est jamais banale. Vous accordez trop d’importance à ma piécette, mais vos éloges m’encouragent à continuer dans cette voie de la littérature enfantine qui m’a toujours tentée. Je travaille à des contes que je pourrais appeler les Contes de la Forêt, car ils ont les bois pour cadre et les hôtes des bois, réels ou fantastiques, pour acteurs. Je vous demanderai de les présenter à votre ami de la maison Flammarion. » (lettre à Mireille Godet du 7 janvier 1931)

Elle continue à écrite des saynètes qu’elle soumet à Mireille Godet qui est investie dans « l’Enfance heureuse », » foyer éducatif pour enfants de 5 à 13 ans » dont Nelly Roussel a participé à la fondation dans un esprit féministe et libertaire. Elle mentionne dans des lettres une adaptation d’une histoire de Maïa l’abeille, « une petite saynète entièrement composée, avec chants, sur le sujet ‘Noël moderne' », une série de tableaux sur Paris (suite à un malentendu avec Mireille Godet), un conte « quand le temps marche à reculons ». Il y a aussi La Révolution au royaume des bonbons.

Elle a des projets de livres dont elle parle à Marguerite Durand : sur la femme dans les colonies ou une biographie de Louise Michel.

Elle est membre du comité d’organisation de la Résidence des femmes journalistes, Marguerite Durand ayant racheté en 1932 la maison de Séverine pour l’ouvrir à des « retraites estivales ».

Elle donne en 1937 une conférence à l’occasion des 40 ans de la Fronde.

Elle incarne aussi à des moments l’éducation qu’elle appelle de ses vœux : elle accueille une jeune femme à la Fronde. Elle demande à Marguerite Durand des entrées pour « des protégées, une receveuse de poste et une institutrice » ou à Mireille Godet d’aider une jeune femme Odette (Mourier) qui a écrit à Jeunesse et Paix du monde à faire publier le conte qu’elle a écrit (juin 1949).

Odette et Henri-Maxime vivent à Paris et passent l’été au Chalet dans une propriété de la famille d’Odette à Cerveyrieu, où ils s’installent ensuite à l’année. Ils déménagent ensuite à Don.

« Tous deux étaient impécunieux. Peu de temps après son mariage, Odette reçut un formidable héritage d’une cousine Guesdon, sans descendance. Un million de francs or. C’était l’opulence. » (souvenirs de Yvette Raymond). Un autre article (celui publié par Brigitte Broca dans la Société Le Bugey mentionne 600 000 francs or reçus en 1892).

« Ceci assure l’indépendance du jeune ménage et lui permet de faire édifier à Don, sur un ancien cellier, une simple et grande maison d’où l’on domine la vallée d’Artemare et le décor magnifique des Alpes et du Jura ».

Odette et Henri-Maxime ont trois enfants entre 1889 et 1892 : David-Edouard, Léon-James et Hélène. Ils déménagent ensuite à Don dans un ancien cellier qu’ils ont transformé en maison.

Henri-Maxime lance une ferme expérimentale à Glaron, achetée avec l’héritage de sa femme. Il commence ensuite une carrière politique. Il est notamment maire de Vieu entre 1899 et 1923, conseiller général de l’Ain entre 1904 et 1922 et député de l’Ain entre 1914 et 1919 où il siège dans le groupe radical-socialiste.

En 1902, Odette est invitée à donner un discours devant 500 personnes à l’école primaire de filles de Belley « à l’invitation d’un sous-préfet aimablement féministe. » Son discours « a été chaleureusement applaudi, ce qui n’est pas une petite victoire dans une ville dont la population est en grande partie restée profondément cléricale et subit en ce moment l’influence d’un évêque très militant ». (journal)

« Avec Maxime, devenu maire de Vieu et Mademoiselle Gonguet, directrice de l’école primaire d’Artemare, nous avions organisé de charmants spectacles dans la belle salle des fêtes construite par une jeunesse enthousiaste pour le divertissement et le l’éducation du peuple, à l’endroit le plus fréquenté d’Artemare, en face de la poste et du principal hôtel. Nous avions contribué de nos deniers à l’aménagement de cette salle, qui comportait un véritable petit théâtre avec estrade, rideau, décors, et espace suffisant pour 4 à 500 chaises destinées aux spectateurs ». (journal)

Elle y invite Nelly Roussel en 1905.

En 1909, les femmes sont officiellement admises aux délégations cantonales, pour l’école. Odette Laguerre est nommée en 1914.

Fin 1914, elle fait publier une annonce dans le Bulletin meusien : » Mme Odette Laguerre, de Don, Artemare (Ain), pourrait recueillir pendant la durée de la guerre, 2 jeunes enfants de 4 à 12 ans. Se chargerait complètement de leur entretien et les ferait aller à l’école voisine. Ils vivraient avec elle et seraient très bien soignés. L’on pourrait au besoin prendre la mère. » (pas de mention dans les lettres auxquelles nous avons eu accès).

Leur vie est simple comme elle l’explique en septembre 1922 avant d’accueillir Mireille Godet, la fille de Nelly Roussel, celle-ci étant malade (et meurt en décembre 1922) : « Au point de vue installation, vie matérielle, nous avons une existence très simple, quasi rustique. Notre maison est gaie, mais sans aucun luxe. Pas de chauffage central. Des cheminées à bois ou des poëles à charbon. […] Nous avons beaucoup de livres, un bon piano Pleyel ; je suis un peu musicienne. […] pour le prix de la pension, car je ne puis malheureusement offrir l’hospitalité telle que je la rêverai, dans la mauvaise situation où nous sommes, que penseriez vous de 8 f par jour tout compris, sauf le blanchissage ? ». Elle ajoute dans une lettre envoyée à Mireille Godet : « je voudrais aussi vous prévenir que vous ne trouverez rien en moi qui vous rappelle l’élégance parisienne ! Depuis que je vis à la campagne, occupé de mon usine et de mon jardin, j’ai renoncé à toute espèce de toilette et je ne lutte en rien pour « réparer des ans l’irréparable outrage ». Attendez vous donc à trouver ici une petite bonne femme à cheveux blancs que vous serez tentée de prendre pour une simple ouvrière plutôt que pour une [mot illisible]. J’espère que, grâce à votre éducation démocratique et mieux socialiste, la simplicité de mes habitudes ne vous offusquera pas trop ! »

Elle aime les paysages du Bugey : » je vous écris avec un paysage de rêve sous les yeux : une campagne couverte d’une neige étincelante sous un ciel bleu rayonnant. »

Malade depuis 1919, Maxime Laguerre meurt en 1923.

L’entreprise est liquidée en 1927. « La maison fut vendue aux enchères. Personne ne vint renchérir et c’est à sa mise à prix qu’elle fut vendue. Cela suffit à peine à rembourser les créanciers. Grand-mère nous rejoignit à Poissy. Le commissaire-priseur lui avait permis d’emporter deux choses de sa propre maison. Elle avait choisi la bibliothèque et son piano. Elle apporta également une grande cage avec ses poules et ses lapins et les légumes de l’hiver. » (souvenirs in extremis)

Le fait qu’il n’y ait eu aucun enchérisseur peut être le signe que les Laguerre n’étaient pas très aimés par les potentiels acheteurs d’une maison bourgeoise : à cause de leurs idées politiques ? des conditions de travail proposées à l’usine? de la création du Crédit agricole par Maxime Laguerre, qui limitait la récupération pour dette de terres par des grands propriétaires?

Elle quitte le Valromey en 1927. Elle va vivre avec sa fille Hélène, en région parisienne (à Rueil, puis Poissy avec des déménagements fréquents dus au peu de moyens de la famille, puis dans le Var en 1931 et 1932, puis Paris, chez une amie puis chez à nouveau chez sa fille).

» Je serai très contente, naturellement, de cette solution, me trouvant partout un peu exilée, en dehors de Paris et du Bugey » (lettre à Mireille Godet du 7 septembre 1931).

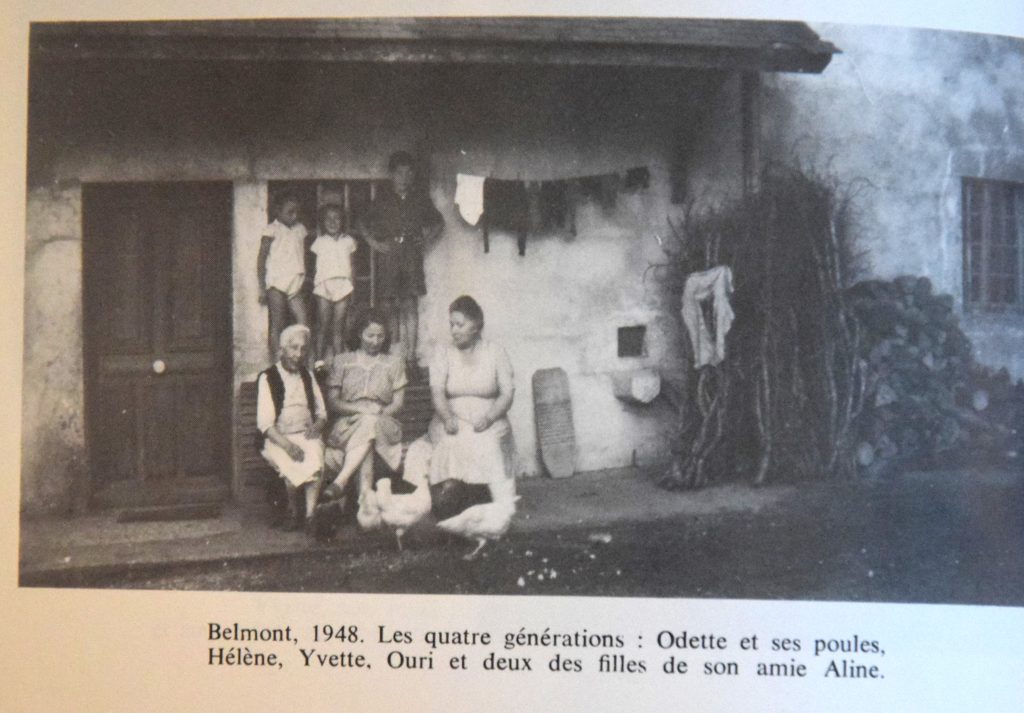

Elle revient ensuite dans le Bugey, aussi avec sa fille Hélène, à Belmont et achète une maison au Mont, hameau de Belmont : » ma fille et moi avons passé en Provence, dans la Drôme, les 4 premières années de guerre et avons regagné le pays de ma jeunesse depuis bientôt 2 ans, sans trop savoir encore ce que nous ferons notre désir essentiel étant de ne plus nous séparer de Jacqueline et d’Yvette, ou le moins possible. La difficulté de se loger et de vivre à Paris nous fera sans doute conserver ici le nid familial.

Belmont, sur la pente de la montagne, qui fait face au Colombier, n’est pas très loin de Don où j’ai eu le plaisir de vous recevoir quand j’étais dans la catégorie des bourgeois fortunés… Maintenant je vis dans une maison de paysans et je mène la vie des paysans, cultivant mon jardin, élevant poules et lapins, et y prenant grand intérêt… » (lettre à Mirelle Godet du 29 aout 1945).

En avril 1945, Odette Laguerre peut enfin voter (élections municipales).

« Pour Bonne-Maman, qui avait alors quatre-vingt-douze ans, ce fut une consécration. Elle fut accueillie au bureau de vote par les officiels qui lui tendirent le registre vierge, afin qu’elle soit la première à ouvrir la liste. Exprimant son émotion, il lui fut répondu : Madame Laguerre, c’est tout naturel. Il y a plus d’un demi-siècle que vous vous battez pour ce droit. Aujourd’hui, vous devez être à l’honneur. »

En novembre 1945, elle prend la direction du village d’enfants « Vercors » à Villard-de-Lans (mais vu son âge, on peut imaginer qu’elle accompagne sa fille Hélène? Par contre, elle mentionne dans une lettre en 1934 : « nous espérons ma fille et moi, avoir la direction d’une Auberge de Jeunesse, près de Tours, mais ce n’est pas encore certain »).

A part deux hivers passés à Paris en 1949 et en 1950, » Je suis quant à moi toujours incrustée dans mon Bugey qui fut pour moi le pays de l’Enfance heureuse. » (lettre à Mireille Godet le 13 juin 1947).

» Je n’ai plus la force de voyager, ni de parler moi-même d’un ouvrage chez des éditeurs possibles. Et ma surdité devenue presque complète m’interdit d’ailleurs toute conservation prolongée. Je ne suis plus capable que de manier encore un peu la plume… » (lettre à Mireille Godet le 26 mai 1948).

Elle s’installe aux Hospices de Belley en 1951. Elle continue de montrer une grande curiosité et de suivre les actualités.

Elle se lance dans l’écriture de ses Mémoires ( » Je ne vous parlerai pas longtemps de cette maison de retraite où je vis, aux portes de Belley, dans une atmosphère de paix qui m’est très salutaire. Je m’accroche à mes Mémoires, ce qui est une façon de revivre ma vie et je suis avec intérêt les événements prodigieux qui sont en train de transformer le monde, si toutefois la folie de certains hommes ne le détruisent pas auparavant… » (lettre à Mireille Godet daté au 31 décembre 1951 mais qui ne sera envoyé qu’après sa mort cinq ans après : la lettre avait été oubliée dans un tiroir!). Selon un article dans la Société savante Le Bugey, ses mémoires ont été publiées en 1989 par la maison d’éditions Dusoulier (Editions Sylvie et Patrick Dussoulier dans l’article) mais nous n’en trouvons pas trace sur Internet.

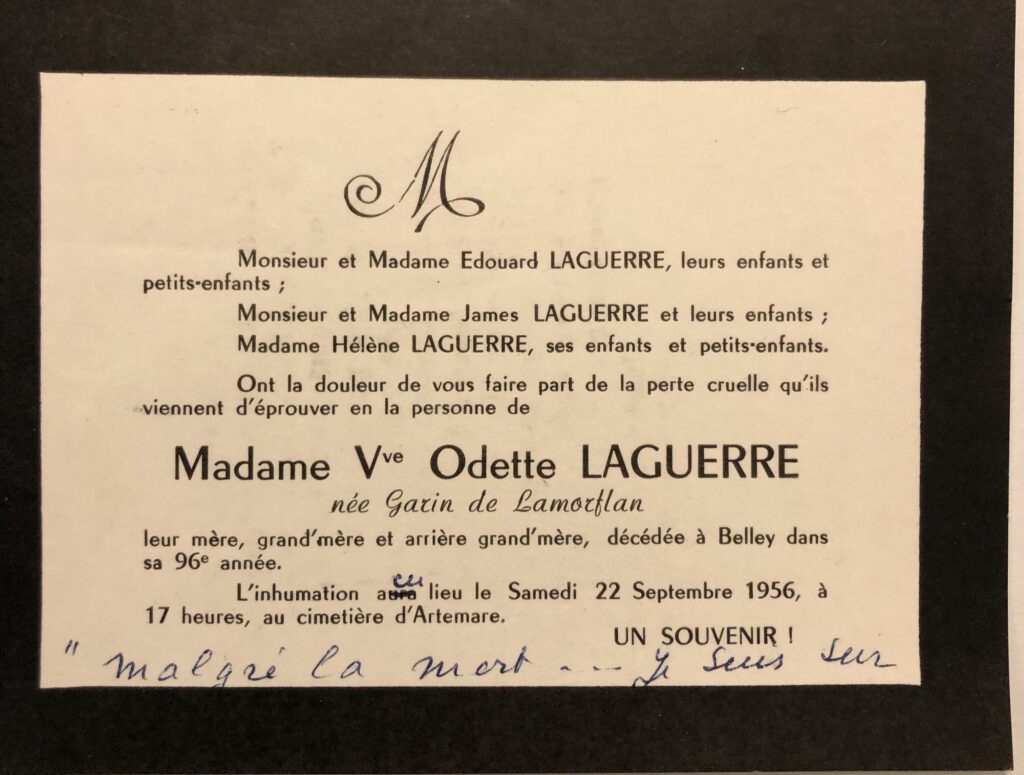

Elle meurt à Belmont à 96 ans en septembre 1956 (on trouve la date du 27 mais le faire part indique qu’elle a été inhumée le 22 septembre 1956). Elle est enterrée au cimetière d’Artemare avec Maxime Laguerre.

L’épitaphe sur sa pierre tombale dit : « N’oubliez pas celui et celle qui pensaient tant aux autres ».

Elle laisse un message, écrit le 25 aout 1956 « en adieu à mes amis et mon dernier message » : » Quand vous recevrez ce message, c’est que je n’existerai plus. C’est un adieu définitif que j’adresse à tous ceux qui ont bien voulu m’accorder une part de leur estime et de leur sympathie. C’est aussi mon dernier vœu que je leur confie pour le réaliser chacun selon ses possibilités et dans la mesure de ses forces.

Ce vœu, c’est la conquête de la paix que j’ai toujours servie, mais qui nous échappe encore et qu’il faut pourtant atteindre car sans elle l’humanité ne sortira jamais de la misère et de la barbarie, et n’arrivera jamais à son plein épanouissement et à la vraie civilisation.

Que chacun de vous, chers amis, s’efforce donc, dans sa sphère, de lutter pour la justice et la fraternité, car ce sont là les seuls chemins qui conduisent à l’unité humaine et à la paix entre les peuples. Courage et confiance. Croyez au Bien et au Vrai.

Et vous préparerez pour tous des jours meilleurs. »

OdettO« Vers 1900, elle se lança dans l’action pour remédier à la crise agraire qui atteignait le Valromey. Elle ouvrit une petit usine pour fabriquer des peignes de corne. » (Souvenirs in extremis).

Même si elle n’a pas eu de formation liée à l’entrepreneuriat, elle se lance pleinement dans la gestion de l’usine (« nous avons d’ailleurs pour remplir notre existence, beaucoup d’occupations, dont la direction de l’usine, en plein essor, est la principale » dans une lettre écrite en 1920).

Son ambition était entre autres de limiter l’exode rural : » L’usine fermée tout se disperserait, irait gagner son pain dans les villes et on ne trouverait plus ici la main d’œuvre saisonnière et intermittente qui convient à l’agriculture. »

Elle souhaitait aussi « assurer à mes enfants […] une vie confortable dans le cher pays bugiste où nous avions édifié notre foyer. » (journal d’Odette Laguerre).

« A Don, où il n’existe rien en dehors des produits de la viticulture, de l’élevage et d’une agriculture fort médiocre, la famille Laguerre va tenter l’aventure industrielle en créant de toutes pièces une usine de peignes ». « Au cours de leurs fréquents déplacements en Haut-Bugey, les époux Laguerre, remarquables observateurs, ont pu constater le véritable boom économique créé autour d’Oyonnax par le développement de l’industrie du peigne en corne et en celluloïd. » (Le petit train du Valromey).

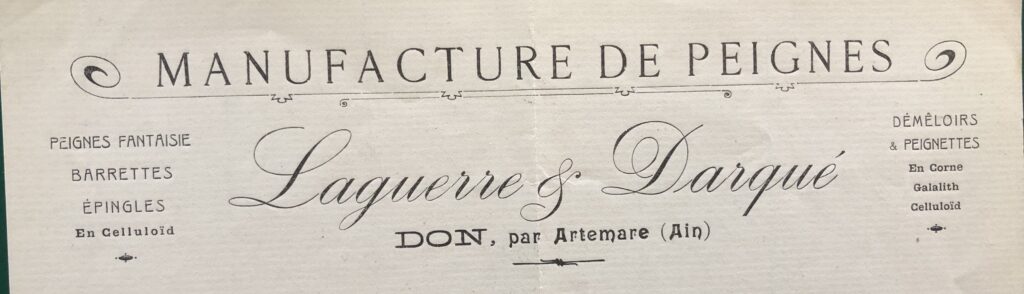

L’usine est construite en 1903.

Marguerite Souley-Darqué, peintre, intellectuelle, spécialiste de Nietzsche, a participé à cette aventure. Nelly Rousseau dans son livre « Derniers combats » paru en 1932 écrit à son sujet : « Retirée trop tôt de la lutte – sans cesser toutefois de s’y intéresser – elle avait créé, en collaboration avec son amie Odette Laguerre, écrivain et apôtre comme elle, une industrie qui devait apporter la prospérité et la vie dans un coin perdu de montagne. Et la réussite de cette entreprise leur eût permis à toutes deux d’appliquer quelques-unes de leurs généreuses théories sociales. » On peut lire d’ailleurs sur l’en-tête du papier à lettres de l’usine « Manufacture de peignes Laguerre et Darqué ».

Marguerite Souley-Darqué habite un appartement dans l’usine. Elle meurt en 1921 chez les Laguerre. Elle est enterrée à Artemare.

L’usine de peignes a compté 80 ou 150 ouvrièr-es (différence selon les sources ; ce qui, en comparaison, est l’équivalent des grosses usines d’Oyonnax). Elle produit des « peignes fantaisies, barettes, épingles » en celluloïd (sorte de matière plastique créée en 1856) et « des démêloirs et peignettes , en corne, galalithe (polymère créé à la fin du XIXe siècle) et celluloïd (selon le papier à en-tête de l’usine).

L’usine permet aux ouvrièr-es d’avoir un salaire régulier, de 4 à 5 francs par jour (contre de 1,50 à 2 francs autour de Belley à la même époque dans l’agriculture), et des conditions de travail moins dures que dans les scieries alentours (10 heures de travail contre 12h ; pour information, la durée de travail des adultes n’était pas limitée avant la loi de 1919, qui fixe à 8heures le temps de travail quotidien maximal ; cette loi n’a pas été tout de suite appliquée). Un terrain de boules est installé pour la détente des ouvrièr-es. Des fours sont ensuite installés au Moulin de Rajan, à Belmont pour travailler la corne et ne plus dépendre des fournisseurs qui la transformaient en plaques.

La production est probablement vendue à Paris, dans les grands magasins et/ou à Lyon. Maxime Laguerre y a ouvert une maison de commerce. Une partie de la production serait exportée vers l’Europe Centrale. Peut-être qu’elle a gardé des contacts de son ancienne collaboration pour le journal La Mode illustrée?

« Il arrive bon an mal an, vers 1910,une moyenne de 1800 à 2000 kilos de matériel par mois en ‘grande vitesse’ (dont les cornes importées d’Argentine et de Madagascar). Les convois descendants, eux, emportent la production à destination de toute la France, de l’Europe centrale et danubienne (en particulier la Roumanie), voire de Madagascar et de la Réunion. » (Le petit train du Valromey ; l’export de peignes à Madagascar et à la Réunion peut surprendre). Les pointes des cornes sont revendues à Saint-Claude pour l’industrie de la pipe.

« Le développement de la fabrication, l’organisation de la vente et des expéditions font que Don connaît bientôt un essor extraordinaire ». « Dans le village, tout local disponible est loué, car outre les petits paysans et les journaliers reconvertis à la ville industrielle, des jeunes gens de la région prennent le chemin de l’usine ». « Trois cafés prospèrent à Don » et un dancing ouvre à l’hôtel Charvet. (Louis Raynaud)

Il y a des grèves aussi : » Madame Laguerre me charge pour vous d’un milliard d’excuses. Elle n’a plus une minute pour s’occuper de vos conférences. Elle a perdu les archives des personnes qui pourraient organiser la chose, tous ses papiers concernant le féminisme ont été entassés pêle-mêle au moment de l’incendie il y a deux ans et depuis elle n’a pu trouver une demie-journée pour les débrouiller. Du reste son cœur et son esprit ne sont plus là, vous avez du vous en apercevoir. Elle est toute prise pour notre grosse affaire, elle y a engagé de forts capitaux, il s’agit de les faire fructifier. Elle se croit, avec raison peut-être obligée de sauvegarder sa fortune pour ses enfants et la moindre anicroche lui cause de cruels soucis.

Nous venons de subir une grève de nos ouvriers. Cela est dur : songer que ce pays étant dans la misère la plus noire, que maintenant nous y répandons soixante mille francs par an sous forme de salaires, que nous nous préoccupions constamment du bien-être de nos ouvriers, de la diminution de leurs heures de travail ! L’usine a été arrêtée un jour où la nuit on est venu nous jeter des pierres dans nos fenêtres, et cela parce que nous avions congédié un ouvrier qui a su leur monter la tête. L’attitude la plus énergique les a fait rentrer dans l’ordre et non seulement le congé de l’ouvrier a été maintenu mais nous en avons renvoyé sept autres. Voilà qui n’a pas renforcé notre socialisme ni le leur peut-être. » (lettre de M.Darqué à Nelly Roussel du 29 mai 1911)

Les difficultés financières commencent vers 1911. « « Comme vous le supposez notre usine est totalement désorganisée et arrêtée. La maison de commerce de mon mari à Lyon n’est pas moins atteinte. Déjà très éprouvés par les guerres des Balkans et la crise économique, nous ne savons pas trop ce que nous allons devenir et s’il nous restera autre chose pour vivre que nos terres et le mandat de député de mon mari. » (lettre d’Odette Laguerre à Nelly Roussel du 19 aout 1914).

Le contexte local semble aussi hostile. On trouve dans l‘Eclaireur de l’Ain (bulletin hebdomadaire de « la démocratie socialiste ») de mai 1914 : « La presse cléricale avait fait courir que M.Maxime Laguerre, le nouveau député de Belley, qui est également fabricant de peignes, avait déposé son bilan, et que son concurrent M.Martelin, perdait 100.000 francs dans cette aventure. Pour couper les ailes à ce canard post-électoral, M.Laguerre a adressé la protestation suivante à la Croix de l’Ain, signée Odette Laguerre et M.Darqué : « La maison Laguerre et Darqué, fabricant de peignes à Don, près Artemare (Ain) proteste avec la plus grande énergie et la plus vive indignation contre les bruits diffamatoires dont la Croix de l’Ain s’est fait l’écho […]. Les nombreux employés et ouvriers, hommes et femmes, qui vivent dans l’industrie du peigne, introduite dans le canton de Champagne par M. et Mme Laguerre et Mme Darqué, joignent leurs protestations indignées à celles de leurs patron, comprenant le préjudice énorme que de telles diffamations peuvent causer. »

« Nos ordres pour l’exportation devinrent considérables mais ne nous rapportèrent pas grand chose par suite des exigences des grandes firmes intermédiaires, véritables trusts qui accaparaient tout le bénéfices et exigeaient des remises multipliées sur le montant de nos factures. » (journal d’Odette Laguerre cité par Louis Raynaud)

« Sous l’influence des menaces de guerre qui agitaient l’Europe et de l’esprit d’indépendance qui gagnait les femmes conscientes du rôle qu’elles allaient avoir à remplir en ce XXe siècle à son aurore, leur costume et leur coiffure se simplifiaient, leurs jupes et leurs cheveux se raccourcissaient diminuant l’emploi des peignes et des épingles dont un stock énorme encombrait le marché. Le démêloir restait au contraire un plus utile et plus demandé que jamais, car les cheveux courts s’ébouriffaient facilement au vent du dehors, surtout quand les femmes usaient de la bicyclette qui devenait à la mode et qui avait provoqué de véritables scandales quand on vit les femmes s’en servir avec des jupes fendues sur les côtés. » En 1923 ou 1924, d’ailleurs, la chanson « Elle s’était fait couper les cheveux » raconte cette transformation.

Pendant la guerre de 1914 à 1918, « le magasin fut transformé en hôpital, ou plutôt en sanatorium pour les blessés légers ou les les permissionnaires ayant besoin d’un long repos et d’un régime réconfortant. » sous la responsabilité de sa fille Hélène, infirmière. « Les ventes reprirent peu à peu et se faisaient au comptant de sorte que notre caisse n’était jamais vide et a toujours suffi à assurer la paye des ouvriers et l’achat des matières premières. » (journal d’Odette Laguerre)

Odette Laguerre a tenté de maintenir ouverte l’usine. « Et comment congédier ces ouvriers que nous avons formés et que nous ne pouvions nous décider à laisser au chômage ? C’eut été de notre part un grave désistement, une faillite morale… » (journal). En 1925, les affaires vont mieux : «

En effet nous venons d’accomplir avec mon fils James, un véritable tour de force, en remettant en pleine marche notre industrie passablement anémiée et somnolente faute de capitaux.

Nous n’avons pas trouvé de capitaux, mais l’énergie de mon fils, la bonne volonté de nos fournisseurs et un peu de chance aidant, nous avons pu nous en passer et j’entrevois enfin un avenir plus calme que je ne pouvais l’espérer dans la situation difficile où je me trouvais l’an dernier. Cet heureux résultat n’a pas été obtenu sans luttes et sans à coups. Nous avons traversé des jours pénibles, nous avons dû donner un effort épuisant […]. Dans l’obsession de la lutte, il s’agissait de vaincre ou de périr… je crois que nous ne périrons pas. Et nos ouvriers s’en réjouissent car ils aiment leur usine et elle manquerait au pays » (lettre à Mireille Godet du 2 février 1925).

Mais le répit est de courte durée : « Mais le souci de l’usine est devenu d’une cruelle acuité, car notre industrie est de celle que la crise des changes a le plus touchées. Le prix excessif des matières 1ères et l’augmentation énorme des frais généraux n’ont pas été compensés par le chiffre des ventes et, avec le resserrement du crédit, ma situation est devenue intolérable. Aussi après avoir, de semaine en semaine réduit mon personnel et comprimé les dépenses, en suis-je arrivée à la résolution d’arrêter complètement la fabrication. » (lettre du 7 novembre 1926).

« Les affaires allaient mal, au lieu de vendre l’usine, vrai tonneau des Danaïdes, Bonne-Maman vendit la ferme de Glaron, et hypothéqua la maison de Don. Grand-père se refusait à intervenir dans la gestion des biens de sa femme. »

En 1926, « il fallut liquider notre entreprise. » « Nous ne fumes jamais déclarés officiellement et légalement en faillite – encore moins en banqueroute et que rien ne ternit notre casier judiciaire demandé vierge. » (journal d’Odette Laguerre). « Je suis ruinée !… Je décide de vivre ». La liquidation a lieu en 1927.

En mars 1903 Odette Laguerre fonde, dans le cadre d’une réunion de l’Université populaire, à Lyon (qui à cette époque n’était pas si facile d’accès à partir du Valromey) la Société d’éducation et d’action féministes, qu’elle présente à Marguerite Durand dans une lettre : « ce sera une œuvre d’éducation que nous entreprendrons. Former des consciences, des raisons, des volontés féminines, ce sera notre principal but. Nous y travaillerons par des conférences […] dans lesquelles nous aurons pour évangile le livre du Congrès de 1900 et pour sœur, pour guide quotidien, pour drapeau aussi La Fronde […] Nous pourrions étudier et poursuivre des réformes légales, par exemple la réforme du mariage qui devrait, ce me semble, être faite en même temps que la réforme du divorce car en élargissant la porte de sortie, il est prudent de rendre la maison plus habitable […] et je crois que dans l’intérêt des ouvrières que nous aurons avec nous, il faudrait faire de notre groupe une société de secours mutuel, une œuvre de solidarité effective […] Ainsi notre société aurait un triple caractère : éducateur, réformateur et solidariste. »

Un article de presse publié dans le Progrès en 1903 donne les ambitions de la Société : caisse de solidarité pour la distribution d’argent et layette aux jeunes mères (un autre article paru dans le journal parisien L’Entente, journal féministe présente également la création d’une « petite coopérative de couture, qui se propose de fournir les layettes bon marché aux mères pauvres et d’occuper à la confection de ces layettes les ouvrières sans travail »), initiation d’une Amicale laïque des jeunes filles du 6e arrondissement, souscription de capital pour la création d’un Foyer féminin pour proposer restauration et hébergement aux femmes et jeunes filles isolées et enfin organisation de conférences. Elle organise aussi une bibliothèque féministe et une coopérative féminine d’achat de charbon. Elle souhaiterait aussi lancer en France, sur le modèle de ce qui se passe en Allemagne, des consultations juridiques gratuites.

L’association est déclarée à la Préfecture en 1904. Le métier d’Odette Laguerre inscrit dans la déclaration est publiciste. Les statuts prévoient que le nombre d’hommes membres du Conseil d’administration soit limité à un quart. Le premier rapport de police écrit sur l’association indique: « L’éducation et l’action féministes de Lyon a un caractère nettement démocratique et ses adhérentes sont sincèrement républicaines et même socialistes. »

La Société est membre du « Conseil national des femmes » (Conseil national des femmes françaises?).

La Société compte 200 membres en octobre 1906. Il compte notamment dans son comité directeur Jeanne Desparmet-Ruello.

« C’est sous son patronage que fut installée au Chalet une colonie de vacances gratuites pour les jeunes ouvrières ».

En effet, en 1905 (et après?), un Foyer féminin « recevra cette année une colonie de jeunes ouvrières envoyée à la campagne par la Société philanthropique d’Altruisme ».

« C’est aussi notre Société qui érigea dans un local prêté par le maire de Lyon, M. Augagneur [maire de 1900 à 1905, qui sera aussi député pour le parti républicain-socialiste, ministre et gouverneur général de Madagascar puis de l’Afrique Equatoriale Française], d’un Foyer de la Mère pour toute femme abandonnée et pauvre, désireuse d’élever son enfant ». Une contribution pour le Foyer est lancée en 1905 : un droit d’entrée de 0,50 Fr est demandé pour la conférence que Nelly Roussel donnera à Lyon en 1905. L’appel aux dons continue en 1906. On a notamment retrouvé à la bibliothèque Marguerite Durand une petite annonce, parue dans le journal la femme nouvelle : » Le Foyer féminin aura pour but de fournir aux femmes et jeunes filles seules, une maison saine, honnête, où elles trouveront des chambres hygiéniques, une salle de lecture, et un restaurant aux prix les plus modérés qu’il soit possible d’établir. A l’effet de créer le Foyer féminin, la société d’Education et d’action féministe constitue une société anonyme dite Foyer féminin, dont le capital fixé 2 200. 000 francs sera réalisé par la souscription de 800 actions nominatives de 25 fr., entièrement libérées et indivisibles. »

Il s’agit peut-être du Foyer de l’ouvrière, situé au 20 Quai de Bondy (bord de la Saône), dont le but est de « occuper, nourrir et loger les jeunes filles sans famille, pour un prix minime » (extrait de l’indicateur Henry, qui liste des établissements et organismes par secteur d’activité, à la rubrique « Sociétés, Bienfaisance et philanthropie » de l’édition 1915). Ou peut-être que le projet ne s’est pas concrétisé.

La Société propose également des consultations juridiques gratuites pour femmes.

La Société publie une série de 25 brochures vendue chacune à vingt centimes. La première de la série est écrite par Odette Laguerre. C’est son « Qu’est ce que le féminisme ? » (On ne trouve trace aujourd’hui que de quatre brochures : Qu’est ce que le féminisme, La recherche de la paternité de Charles Gide avec des notes d’O.L., pour que les enfants nés hors mariage reçoive le soutien matériel de leur père biologique et les mêmes droits que les enfants ‘légitimes’, Mariage, Divorce, Union libre par Paul et Victor Margueritte et La Protection de l’enfance, d’O.L. et Ida-Rosette Sée. Les trois premières sont citées dans un article sur le Comité de réforme du mariage qui remercie Odette Laguerre de leur avoir envoyé. Ont-elles été toutes publiées selon la liste originelle ?).

La brochure Qu’est ce que le féminisme compte des échos dans l’Action, l’Eclaireur de l’Ain, la Revue du notariat et Le Libertaire. Les textes Qu’est ce que le féminisme et La Protection de l’enfance ont été republiés en 2014.

Dans la brochure sur la protection de l’enfance, Odette Laguerre et Ida R.Sée en appelle aux Droits de l’enfant demandent la prise en compte par la loi des Droits de l’enfant.

« Etant encore au Chalet, j’avais commencé la publication d’une série de brochures consacrées à l’étude de questions diverses à l’ordre du jour, pour lesquelles je trouvai des collaborateurs compétents autant que désintéressés, tels que les frères Margueritte qui traitèrent le sujet brûlant du mariage sous le titre ‘Mariage, Divorce, Union libre’. On discutait alors la loi sur le divorce, vivement combattue par les éléments cléricaux et rétrogrades qui voulaient le mariage indissoluble, ne fût-ce que dans l’intérêt des enfants. Les frères Paul et Victor Margueritte réclamaient au contraire le droit pour les époux désunis de rompre la chaîne conjugale, rien ne pouvant être plus funeste aux enfants que d’assister aux querelles de leurs parents et de subir leurs influences contradictoires. Ce que demandait la brochure, c’était non pas une liberté sans frein de rapports entre les sexes, mais l’union libre consacrée et réglée par la loi et la morale, impliquant l’association des conjoints, leurs devoirs réciproques, et leur rôle d’éducateurs envers les enfants – mais leur laissant la liberté de se séparer par consentement mutuel s’ils estimaient ne plus pouvoir vivre ensemble et la faculté de contracter une autre union. J’ai publié une autre brochure du grand économiste et philosophe : Charles Gide (oncle d’André Gide) sur la Recherche de la Paternité, permettant à la jeune fille séduite et abandonnée d’obtenir l’aide financière de son séducteur pour élever leur enfant, et donnant à celui-ci les mêmes droits civils qu’aux enfants légitimes ».

Enfin la société organise des fêtes populaires et scolaires « j’avais déjà une certaine expérience de ces fêtes populaires que je voulais à la fois artistiques, éducatives et joyeuses, animées d’un souffle jeune et libre ».

Elle en est secrétaire générale et pas présidente « pour conserver à la société un caractère franchement démocratique ».

« Depuis mon retour je suis très absorbée par la ma société féministe de Lyon qui prend un développement considérable et attire à elle tout ce qu’il y a de vivant dans Lyon. Nous avons maintenant un journal socialiste qui publie in-extenso nos comptes-rendus de séances. A la dernière réunion, nous avons protesté contre l’exclusion de l’élément féminin dans la Commission de révision du Code civil et décidé l’envoi d’une pétition à M.Vallé pour réclamer contre cet ostracisme de sexe. N’est ce pas un comble de préférer l’avis d’un Marcel Prévost [écrivain auteur des romans Les Demies-vierges et Les vierges fortes] à celui de femmes ayant étudié, au point de vue juridique, les questions féministes, et beaucoup plus capables que l’auteur des Vierges fortes ou faibles de prendre part à une discussion sur les lois qui nous concernent ?!!!!… » (lettre écrite à Nelly Roussel à Artemare le 8 décembre 1904 ; 17 lettres écrites par Odette Laguerre à Nelly Roussel jusqu’à sa mort en 1922 sont conservés à la Bibliothèque Marguerite Durand à Paris ainsi que 95 lettres d’Odette Laguerre à la fille de Nelly Roussel, Mireille Godet, entre 1922 et 1956).

Nelly Roussel, qui sera une de ses grandes amies jusqu’à sa mort en 1922, présente sa conférence en 1904 et en 1905, à Lyon Grigny, Oullins puis Artemare, à l’invitation d’Odette Laguerre. Odette Laguerre se moque des articles dédaigneux d’un journaliste de la Dépêche de Lyon : « C’est intitulé : ‘Caquetages agaçants !’. Savourez : ‘Cela n’est point une impolitesse ; mais une banale constatation sans nouveauté : les femmes sont bavardes.’ (et les parlementaires, monsieur?)[…] Donc, cela est entendu : les dames parlent, jasent, gazouillent, caquettent, murmurent, susurrent, et cela est charmant, cela est ravissant, cela leur est une grâce et un attrait encore. Qu’elles causent de la mode récente ou de l’âge problématique d’une chère madame ; de la fleur préférée ou de la nuance en vogue ; du dernier sermon ou du prochain scandale ; de la meilleure poudre de riz ou du prix du beurre ; […] Il est cependant des cas o, malgré une angélique bonne volonté, quelque diable nous incite à ne point cacher à certaines filles d’Eve (rares, rendons-en grâce aux dieux, en les priant de n’en point étendre l’espèce!) combien leur langage nous paraît… déplaisant et leur attitude grotesque.’ Ces cas, vous le devinez perspicaces lecteurs, sont ceux où la femme s’avise d’ouvrir la porte pour parler d’autre chose que des fadaises énumérées plus haut. Cela, le monsieur de la Dépêche, ne le peut tolérer ; car s’il est permis à une femme de dire des inutilités, il est contraire à tous les usages et aux convenances les plus élémentaires qu’elle aborde en public, des questions sérieuses. Imaginez-vous, en effet, quelque chose de plus affligeant pour la dignité féminine que la balade des jupons raccourcis de ces fameuses commères qui se nomment Odette Laguerre et Nelly Roussel ? Positivement oui, délicieux compère, j’imagine des balades plus affligeantes pour la dignité féminine : ce serait celle où vous seriez de la partie, vous et votre savoir-vivre de galant homme! […] Laissons grimacer l’anthropoïde atteint dans toutes ses vanités et ses préjugés ancestraux. ‘Les chiens aboient, la caravane passe.’ Comme la Vérité, le Féminisme est en marche, et rien ne l’arrêtera ! » (L’Action, 30 avril 1905)

Georges Benoit Lévy, qui a contribué à faire connaitre en France les cités-jardin, est invité à donner une conférence sur le socialisme.

En parallèle, Odette Laguerre donne des conférences à l’Université populaire de Lyon (éducation laïque dans la famille, maternité libre, autorité maritale), qui existe entre 1899 et 1905 et qui vise à former une « aristocratie intellectuelle ouvrière » et de Roanne. Elle soutient « le théâtre de l’Œuvre, un groupement d’ouvriers et d’ouvrières qui se réunissent les soirs pour répéter

des textes capables d’intéresser les travailleurs » (page 329 de la thèse de Mélanie Fabre).

En 1905, sollicitée par le docteur Klotz-Forest, elle se prononce pour la « prophylaxie anticonceptionnelle » (la contraception), débat relayé dans Gil Blas, la Semaine gynécologique, l’Action et la Lanterne.

En 1906, elle est chargée par le Conseil national des femmes françaises de constituer une section lyonnaise.

Les activités de la Société cessent en 1909 selon un rapport de police qui mentionne des disputes dans l’association. Odette Laguerre va mettre toute son énergie dans la manufacture de peignes jusqu’à sa liquidation en 1927.

En 1919, le Jura et l’Eclaireur de l’Ain remarquent que Maxime Laguerre a voté contre le suffrage des femmes : » Que penser, notamment, du vote du député de Belley dans cette question ? Quand on est le mari d’une féministe notoire comme Odette Laguerre, dont les campagnes pour les droits de la femme sont encore présentes à tous les esprits, on a des obligations morales que les autres parlementaires n’ont peut être pas. M.Max Laguerre serait-il donc plus réactionnaire que la citoyenne Odette ? »

De retour en région parisienne, Odette Laguerre continue son engagement féministe. Elle participe aux activités de la Bibliothèque féminine et féministe de Paris où elle intervient en 1928 pour une conférence sur l’écrivaine Thilda Harlor.

En 1930, elle préface les Trois conférences de Nelly Roussel et aide à sa publication.

En 1930, elle est secrétaire du Comité pour le centenaire de Clémence Royer (1830-1902; philosophe et scientifique, elle introduit en France l’Origine des espèces de Charles Darwin; elle est la première femme à être admise à la Société d’anthropologie de Paris). » Notre Comité Clémence Royer avance doucement mais sûrement dans la préparation du Centenaire. La salle du Grand Amphithéatre de la Sorbonne est retenue par nous pour le 6 juin, au soir, nous pouvons déjà compter sur 2 conférenciers éminents : Pr Paul Langevin, le grand savant [illisible] et pacifiste et le Doyen de la Faculté de Lausanne qui se dérangera tout exprès pour venir parler de Cl.Royer, de ses études et de ses débuts en Suisse. Nous réunissons jeudi prochain 8 mai, au bureau de Marguerite Durand, 22 boulevard Saint-Denis, à 3h 1/4, tous les anciens amis et admirateurs de CL.Royer pour leur exposer nos projets, notre action et leur demander leur appui et leurs conseils. » (lettre à Mireille Godet du 2 avril 1930). Elle pousse à ce qu’un des trois lycées de filles en construction prenne le nom de Clémence Royer (lettre à Marguerite Durand).

Elle souhaite jouer un rôle dans la Bibliothèque féministe que Marguerite Durand fonde en 1932 (comme bibliothécaire ou responsable de collection ou créatrice d’un catalogue analytique) notamment dans sa recherche de revenus). Elle donne son avis sur la collection : » Comment vous toujours rester dans le domaine exclusivement national, alors que tout s’internationalise ? Ce serait dommage. On ne peut s’occuper de politique, d’éducation, de pacifisme, sans regarder au-delà des frontières et aucune initiative intéressante ne reste longtemps strictement nationale. » (lettre à Marguerite Durand du 21 février 1932).

Dès 1880, Odette Laguerre se lance dans « Biographies d’hommes illustres », qu’elle destine aux enfants de 8 à 10 ans.

« C’est à ces hommes de bien que doit aller l’admiration des générations nouvelles, ce sont eux dont l’Histoire doit perpétuer le souvenir et l’exemple en leur élevant des statues ou des temples, en inscrivant leurs noms, en exposant leurs efforts, en honorant leur mémoire, de préférence au récit des batailles don les manuels scolaires sont encore encombrés et aux exploits des conquérants militaires. Le récit des guerres du passé ne peut être effacé de l’Histoire, mais devra servir surtout à en montrer l’horreur, la sauvagerie et l’inutilité ».

En 1902, elle ouvre la première séance de l’Amicale laïque primaire de l’Ain (et peut-être la fonde selon une de ses lettres), qui, surement à son idée, adhère la Société d’éducation pacifiste, qui vient de se créer avec pour objectif de « collaborer à l’œuvre de toutes les associations de la paix existantes et de relier à leur action celle des éducateurs ».

« Après être devenue une intime de Jeanne Desparmet-Ruello à la faveur de l’Affaire [Dreyfus], Odette Laguerre joue un rôle pivot dans les cercles républicains lyonnais : elle fait le lien entre la Société de l’Éducation pacifique de Marguerite Bodin et Madeleine Carlier, l’Université populaire lyonnaise UPL présidée par Jeanne Desparmet-Ruello et la Société d’éducation et d’action féministes dont elle est l’instigatrice. Le dimanche 9 novembre 1902, elle assiste à la manifestation pour la

paix organisée par l’UPL en présence de Frédéric Passy, fondateur de la Société d’arbitrage entre les nations et président d’honneur de la Société de l’Éducation pacifique », ainsi que prix Nobel de la Paix en 1901 (thèse de Mélanie Fabre)

En 1903, elle affiche publiquement son soutien à la Cour d’arbitrage de la Haye par laquelle elle en appelle « aux parents et aux éducateurs afin que leur enseignement démontre aux enfants les bienfaits du principe de l’arbitrage ».

Elle écrit aussi avec Madeleine Carlier (est ce qu’il s’agit de l’actrice dont Jean Cocteau a fait le portrait ?) le livre Pour la Paix, lectures historiques, à l’usage de l’enseignement élémentaire et des écoles normales, qui paraît en 1905 (republié en 1914 et en 1930 ?). » Je n’ai pas voulu faire un nouveau manuel d’histoire ; mais je me suis servie des faits du passé, qui doivent être connus de tous, pour en tirer des leçons d’humanité, de tolérance et de justice, pour montrer les horreurs de la guerre et les immenses malheurs qu’elle cause aux vainqueurs comme aux vaincus ; je me suis efforcée de mettre en lumière les bienfaits du travail, de rendre hommage aux civilisateurs, aux créateurs, aux ouvriers, illustres ou obscurs du progrès humain, dont on néglige trop généralement, de parler à la jeunesse, tandis que l’on s’évertue à lui enseigner l’histoire des batailles et des héros guerriers. J’ai voulu aussi combattre quelques-uns des préjugés qui divisent les peuples et les races ; j’ai insisté sur les liens de solidarité qui unissent tous les hommes. Enfin, j’ai consacré la dernière page de l’ouvrage à un exposé très élémentaire des principes de l’arbitrage et du mouvement pacifiste. »

La sortie du livre est recensée dans le Siècle, l’Action, l’Humanité, le Journal des femmes, la Petite République, le Radical, l’Echo saintongeais, la Dépêche, l’Académie des Sciences morales et politiques, le Narrateur, Internationalis Concordia, la Dépêche de Toulouse, la Revue pédagogique, Lyon Universitaire, le Matin d’Anvers…

En 1917, elle soutient officiellement l’organisation d’un concert par la section suédoise de l’Union des colonies étrangères en faveur des victimes de la guerre (apparemment leur action n’a pas de lien avec les colonies françaises).

Après une parenthèse consacrée à la manufacture de peignes et de retour à Paris, elle reprend son engagement pacifiste. Elle travaille en 1928 sur une nouvelle édition de Pour la paix qui inclurait les années 1914-1929 et mène des recherches à la Bibliothèque nationale, la Fondation Carnegie et le Musée social dans ce but.

Elle est sollicitée par Albertine Eidenschenk pour rejoindre La Ligue internationale des Mères et des Educatrices pour la paix qui vient d’être fondée. Elle en devient la secrétaire administrative et a pour mission d’épauler ses fondatrices.

La Ligue internationale des mères et éducatrices pour la paix est fondée en 1928. Elle a pour but d’interpeller les mères pour éviter la guerre, en leur faisant prendre conscience de l’impact qu’elles ont en tant que premières éducatrices des hommes. « L’organisation recueillit rapidement plusieurs milliers d’adhérentes : en juillet 1930, elle annonçait 15 000 membres et 60 000 au début 1932 »; elle atteindra ensuite jusqu’à 90 000 membres.

» Vous me demandez si notre Ligue des Mères et des Educatrices pour la Paix n’est pas entachée de patriotisme bourgeois. Fondée par Mme Eidenschenk, ancienne directrice de l’Ecole Normale, et Mme Prudhommeaux, qui avec son mari ne s’occupe que de pacifisme, depuis bien des années, cette Ligue n’a rien de révolutionnaire. Elle respecte la notion de patrie, en s’efforçant de l’élargir et d’amener les enfants à aimer aussi les patries des autres, à chercher non plus la supériorité de leur pays mais l’union des peuples comme la seule chance de vie et de bonheur pour l’humanité.

Du reste la Ligue se recrute surtout parmi les institutrices primaires et les mères de leurs élèves. C’est vous dire qu’elle est la plus démocratique peut-être des ligues existantes.

Nous travaillons d’accord avec les organisations les plus diverses : Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, Association pour la Société des Nations, Union mondiale des femmes pour la Concorde internationale.

Les directrices de notre Ligue sont des modestes et des dévouées. Pas de présidente Mme Eidenschenk est secrétaire générale. Mme Tessier, secrétaire pour Paris. Moi, membre du Comité. […] Ces détails vous renseignent sur l’esprit de notre Ligue, qu’on ne peut qualifier de bourgeoise, bien que travaillant à la paix par l’éducation, elle soit forcément pondérée. Personnellement je représente (avec Mme Tessier) l’élément avancé au Comité. Mais Mme Prudhommeaux nous dépasse quelque fois parce qu’elle a un fils franchement communiste, qui déteint un peu sur elle. » (lettre à Mireille Godet du 7 janvier 1931)

En 1929, « les menaces de guerre ont déclenché un grand mouvement d’opinion contre la guerre […] Notre Ligue des Mères et des Educatrices pour la Paix est assaillie d’adhésions nouvelles. Une prose rythmée : la Cloche des Morts de la Guerre, que j’avais envoyée à la Tour Eiffel et qui a été diffusée le 10 novembre me vaut des lettres qui [illisible]grand de l’horreur qu’imprimerait une guerre nouvelle. Espérons que cette révolte est assez marquée, assez générale, pour arrêter les tendances belliqueuses qui ça et là se manifestent couvrant des intérêts peu avouables. » (lettre à Mireille Godet du 23 novembre 1929). En effet, est diffusé par la TSF Tour Eiffel, première radio française, un poème qu’Odette Laguerre a composé : la cloche des morts de la guerre. Le texte du poème est ensuite publié (dans l’Eveil du peuple, la Brèche).

Toujours dans la Ligue, elle prend en charge « la rédaction et l’administration d’un journal mensuel Les Peuples Unis » (lettre à Marguerite Durand du 9 janvier 1932) et du supplément Jeunesse et la Paix du monde, « ce petit journal international qui parait une fois par an en trois langues et qu’on distribue gratuitement par milliers d’exemplaires ». On trouve aussi sur Internet que La Jeunesse et la Paix dans le monde est le journal de l’Union mondiale de la femme pour la concorde internationale, basée à Genève, à laquelle la Ligue est affiliée. Des numéros sont disponibles ici.

C’est un engagement entier : « c’est surtout le comble du « tourbillonage » car je n’ai cessé de naviguer, depuis le commencement de ce mois, entre Versailles, où je sers de secrétaire à Mme Prudhommeaux débordée et Paris, où je seconde Mme Tessier exténuée, sans compter un petit voyage à Berny-Rivière (par Soissons) où je fus appelée par Mme Eidenschenk accablée ! C’est même elle qui m’a fait venir d’Anthéor. La Ligue des Mères progresse, en effet, de telle sorte, que les fondatrices et secrétaires du début ne peuvent plus suffire à la tâche. Je les aide toutes un peu, mais il faudra moi-même me concentrer et me spécialiser dans une branche de ce « ministère » si je veux faire œuvre utile. […] Je prends en main la rédaction et [illisible] des Peuples Unis. Jusqu’à nouvel ordre, j’ai mon bureau à Versailles, chez Mme Prudhommeaux 8 rue Jacques Boyceau, et un pied à terre des plus confortables chez l’hospitalière Mme Tessier. » (Mmes Prudhommeaux, Tessier et Eidenschenk portant la Ligue). Les Peuples Unis étaient largement diffusés : 108 000 copies en français en 1933, et 250 000 copies en néerlandais, polonais, anglais, gallois, espéranto, chinois et malais (référence en anglais). Elle y inclut des fables qu’elle écrit pour les enfants. Certains textes (historiques ou fictionnels) sont repris par d’autres journaux : sur Marco Polo dans Allo, Le sacrifice de Wanda dans le Journal de Copain Cop,

Elle s’occupe également de logistique : » La formation et l’embarquement de plusieurs colonies de vacances pour l’Angleterre et pour l’Allemagne ont requis toutes mes forces ». En 1933, elle participe au programme franco-anglais de la Jeune République et la National Adult School Union.

Au nom de la Ligue, elle participe à de nombreuses conférences contre l’antisémitisme ou comme à la Semaine de la Paix organisée par la Fédération des Jeunesses laïques en 1931 ou aux fêtes de l’arbre de Noël de l’Action de la Jeune République (Il s’agirait de la Jeune République créée par Marc Sangnier après le Sillon. Il est intéressant de noter que cette ligue se réclame du catholicisme social. Odette Laguerre est ensuite signalée comme les personnalités présentes à l’enterrement du fils de Marc Sangnier en 1939) ou encore aux Journées nationales du Foyer de la Paix (pas plus d’informations). Elle est également déléguée de l’Union mondiale de la femme pour la Concorde internationale.

Cet engagement est chronophage : « « j’irais bien volontiers jusqu’à Pierrefonde [chez Marguerite Durand], […] si je n’étais pas moi même en proie à la propagande, personne exigeante et vorace. Ce n’est pas tout à fait par goût que je m’y consacre, aimant mieux la recherche et la méditation des idées que leur vulgarisation et leur expansion. Mais je reconnais la nécessité de répandre la raison pacifiste, la notion méconnue d’une véritable civilisation et je m’y consacre de grand cœur ». (lettre à Marguerite Durand, de novembre a priori 1931)

En 1930, son texte Pour la paix est mis à jour sous le titre De la guerre à la paix et en lice, sur proposition de Marguerite Durand, pour recevoir le prix Séverine (créé sous le nom Vie heureuse, notamment par Séverine, au jury exclusivement féminin, afin de constituer une contre-proposition au prix Goncourt qui préféra attribuer en 1904 son prix à un homme plutôt qu’à la favorite Myriam Harry). Selon l’Oeil de Paris, elle finit deuxième pour des raisons qui ne tiennent pas à son texte : » La victoire de Marcelle Capy au prix Séverine a été sérieusement balancée par la candidature de Mlle Odette Laguerre, qui était soutenue par M.Fernand Corcos, secrétaire du Comité, et qui avait au sein du jury de très chauds partisans. Un moment, elle faillit l’emporter, mais quelqu’un lança : _ Un prix pour la Paix à Laguerre ! Nous allons faire rire tout Paris, et nous aurons contre nous tous les humoristes et les chansonniers. L’argument frappa les juges et Mademoiselle Capy eut le prix. » Elle comptait sur ce prix pour pouvoir le publier et est blessée de ne pas avoir été sélectionnée. » Votre sincère désolation m’a touchée profondément et les appréciations de J.Piot et de Paraf dans l’Oeuvre d’aujourd’hui sont bien faites pour guérir une blessure d’amour-propre, car en vérité, ils semblent tous deux, surtout Piot, accorder plus de valeur à mon travail qu’à celui de Marcelle Capy et récompenser celle-ci pour des raisons sentimentales plutôt que par la juste mesure du mérite. » (lettre à Marguerite Durand). Elle transmet son manuscrit aux Presses Universitaires (mais nous n’avons pas trouvé de traces de sa parution).

Elle sera à nouveau en lice en 1931 pour le livre Française et Allemande, réunion de la correspondance qu’elle a avec Alice Dullo (texte dont nous ne trouvons pas trace à part dans trois articles sur l’attribution du Prix Séverine et une lettre à Marguerite Durand).

En 1931, elle lance l’Appel aux mères ( » Cet appel a été remis à une grande association pour sa diffusion par TSF » écrit-elle à Mireille Godet).

En 1931, elle organise avec Mme Prudhommeaux une exposition pour l’association Pour la paix par la Société des Nations (1915-1920), qui sera montrée à la Sorbonne.

La Ligue prend part à l’accueil des réfugiés partis d’Allemagne : » Je vous envoie bien tardivement quelques cartes pour la Vente organisée au profit des émigrés allemands et de leurs enfants, en particulier » (lettre à Mireille Godet le 12 septembre 1932).

En 1934, Odette Laguerre accueille un Allemand de Brême fuyant Hitler chez elle (et chez sa fille). Il devient son secrétaire et habite avec la famille pendant 11 ans (selon Souvenirs in extremis).

En 1934 encore, elle participe à l’anniversaire de la fondation du tribunal international de la Paix à la Haye (fondé en 1899 pour arbitrer les litiges entre états sur la base des conventions internationales) organisée par le Cercle Pax-Occident-Orient.

En 1935, elle est signataire de la déclaration du comité « Pour la défense du peuple éthiopien de la paix » qui dénonce l’attaque de l’Italie mussolinienne contre l’Ethiopie.

En 1935 encore, Odette Laguerre intervient au meeting du Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme qui réunit « plusieurs milliers de personnes » : » Mme Odette Laguerre, avec une éloquence persuasive, demanda à ses auditrices de répondre à cette grande consultation nationale. Elles votèrent dans l’enthousiasme un ordre du jour dans lequel elles stigmatisent l’attitude des états membres de la SDN, qui, en ne prenant pas à temps les mesures nécessaires pour prévenir l’ouverture des hostilités par un Etat membre de la SDC contre un autre Etat membre, ont ainsi permis à l’Italie fasciste une systématique préparation militaire et l’utilisation des armements les plus perfectionnés contre un peuple sans arme ».

En 1936, elle rejoint le Comité d’action pour la paix en Espagne (avec sa fille Hélène, Victor Margueritte, Marc Sangnier et Jean Giono notamment) qui demande « l’armistice, la médiation et la consultation nationale en Espagne, en connexion avec la proposition franco-britannique officielle ».

En 1939, elle fait partie d’un groupe de femmes qui » ont adressé à m.Osuski, ministre de Tchécoslovaquie à Paris, un message ainsi conçu : « les femmes françaises, douloureusement émues par l’attentat commis contre un pays libre et par le régime de violence qui lui est imposé adressent aux femmes tchèques l‘hommage de leurs sentiments fraternels. »

La veille de la déclaration de guerre de la France contre l’Allemagne suite à l’invasion de la Pologne, une lettre à tous les députés signée Odette Laguerre parait dans la presse (cosignée par sa fille Hélène) : » ‘la mobilisation n’est pas la guerre’ a-t-on déclaré en 1914. Représentants du peuple, écoutez les voix désespérées des femmes et des mères. Faites l’impossible pour que cette parole, démentie par les faits en 1914, soit vraie aujourd’hui. N’acceptez pas l’effroyable catastrophe. Repoussez l’universelle destruction qui ne sauvera rien. Obtenez de votre gouvernement qu’il s’efforce, avec tous les Etats de bonne volonté, d’arrêter le massacre commencé en Pologne avant qu’il ne s’étende sur le monde. »

Odette Laguerre et sa fille Hélène accueillent des réfugiés, Allemands trotskisants, après l’incendie du Reichstag, Autrichiens après l’assassinat de Dollfuss puis après l’Anschluss de 1938, « des Tchèques, surtout des Juifs après Munich, puis seulement des Juifs, après la nuit de cristal en novembre 1938. Les derniers Juifs Allemands font monter le nombre de nos réfugiés fraternels, pêle-mêle, de toutes les croyances, à plus de trente personnes » (Yvette Raymond, Souvenirs in extremis).

Après la guerre, Odette Laguerre, à la fin d’une lettre dans laquelle elle donne des nouvelles de sa famille précise : » Mon pacifisme est resté intact, mais n’a jamais penché vers le collaborationnisme car Hitler, c’était la guerre incarnée, l’esprit de conquête et d’oppression…et je n’ai jamais pu séparer la Paix de la Justice et de la Liberté. «

Quelle postérité?

L’histoire d’Odette Laguerre se perd.

En 1979, Huguette Bouchardeau, femme politique qui fut députée et ministre, écrit à Mireille Godet : « une femme de grande valeur et trop vite oubliée qui fut une des pionnières du féminisme de l’époque de la Fronde et se consacra entièrement, entre les deux guerres et après la Seconde Guerre mondiale à la paix ».

Nous avons demandé ce qui a pu favoriser cet oubli aux chercheuses que nous avons rencontrées (Mélanie Fabre, Marianne Thivend, Julie Rosselo Rochet). Leurs réponses :

- c’est une femme et les femmes ont laissé moins de publications (difficultés à se faire publier, modestie qui freine l’écriture d’autobiographie alors que l’histoire comme discipline donne plus d’importance aux publications plutôt qu’à la correspondance), plafond de verre, ombre des époux

- c’est une femme qui a passé une partie de sa vie loin de Paris et qui a pu en garder un sentiment d’illégitimité (« je ne suis pas un écrivain mais seulement une propagandiste, et […] vivant à la campagne, je n’ai pas à être femme du monde mais souvent ménagère ».)

- c’est une mère et elle a pu, peut-être, être considérée comme une mauvaise mère au vu de ses activités politiques et économiques.